明治38年7月9日(1905年。

、堺 利彦(33歳)が、ペンネームをやめる宣言をしました。小説家として 「堺 枯川(さかい・こせん)」と名のったものの、

巷

でもペンネームばやり、軍人も大臣も金持ちもキザにペンネームをつけるのを見て、ほとほと嫌になったようです。また、ペンネームも一種の

匿名

。匿名で人を批判するのは卑劣と考えました。堺にならって、徳富

蘆花

(37歳)も本名の健次郎にしています。

ペンネーム(変名)にはどんなものがあるでしょう。当地(東京都大田区)にゆかりある作家を中心にみてみましょう。

場所をペンネームにしたのが

子母沢 寛

。大正12年(31歳)から昭和11年(44歳)までの約13年間住んだ当地(東京都大田区)の字(あざ)の名「子母沢」(「子母沢児童公園」(東京都大田区中央四丁目28-14 Map→)に名を留める)をペンネームにしました。漫画「釣りキチ三平」(Amazon→)の作者・矢口高雄は最寄り駅が東急多摩川線の「

矢口渡

駅」(東京都大田区多摩川一丁目20-10 Map→)なのでそう名のったとか(梶原一騎の発案)。石川県金沢の

犀川

の西に住んだ室生犀星もそのパターン(「西」を当時流行の「星」の字にした)。犀川の東側に住んだ漢詩人・

国府犀東

にならったとのこと。

大佛

次郎は、鎌倉の

大仏

近くに住んだから。尾崎紅葉は東京芝にあった料亭「紅葉館」(本因坊秀哉の引退碁が打ち始められた場所)から取ったとのこと。何か思い出の場所なのでしょう。三島由紀夫は、伊豆三島とそこから見える富士山の雪(→由紀)からつけたとか。

文字を分かち合ったのが、北原白秋。同人仲間皆で「白」がつくペンネームにしようと決め、あとはくじ引き。白秋はたまたま「秋」を引いたまでで、白雨、白蝶、白葉になっていたかもしれません。「河童亭」句壇の三羽烏は、土田河石、矢島童山、遠藤亭々子。

遊び心があるのが

里見 弴

。電話帳をめくって「とん」と指したら「里見」だったそうです。兄貴(有島武郎)に比べるとずいぶん“適当”ですね(笑)。言葉に意味を持たせないダダイスト的な手法ですが、ダダイズム は大正5年頃からなので先取りしてますね(里見が雑誌「白樺」に書き始めたのが明治43年頃)。

獅子文六

は、

四×四

=十六から。

自虐的なのが、

二葉亭四迷

。初めての創作作品『浮雲』(青空文庫→)を売るために坪内逍遥の名を借りた自らの不正を悔いて放った言葉「くたばってしまえ」から。平賀源内も、

貧家銭内

と名のっている時期がありました。

尊敬する人・心惹かれる人の名をそのまま取ったのが山本周五郎。 働いていた質屋の主人の名をそのままペンネームにしています。

丸木砂土

(秦 豊吉)はマルキ・ド・サド、城

左門

(城 昌幸)はアルベール・サマン、江戸川乱歩はエドガー・アラン・ポーから借用。南川 潤は小学校の先輩・谷崎潤一郎から「潤」をとっています。片山広子は電車で前に座ったかわいい女の子の雨傘に書かれた「松村みね子」をそのままペンネーム(翻訳の仕事をするときの)にしました。 半村 良がイイデス・ハンソン(

良

いです。半村)からというのは俗説のようです。

ペンネームをやたらたくさん持ったのが国枝史郎。 生まれ故郷の

茅野

(長野県茅野市 Map→)にちなんで 「宮川茅野雄」、鎌倉在住の兄・三郎にちなんで 「鎌倉参朗」、妻の市川すゑにちなんで 「市川末緒」、住んだ名古屋市西区菊井町にちなんで「西井菊次郎」、その他にも、柳内白来、硝子庄之介、奈良うねめ、神戸卓三・・・と名のりました。複数の出版社から本を出し、それぞれの編集者の気を損ねないためでしょうか? 自分の作品なのに 「○○○作 国枝史郎訳」としたことも。手が込んでますね。

つけた名でヒットする人も寂れる人もいるかもしれません。シンガーソングライターの「もんたよしのり」さんは本名の

門田

ではあまり売れなかったのに、門田を「もんた」と読むとたちまち売れるようになったとか。「タモリ」 も本名の森田では今ほど親しまれなかったかも(森田をひっくりかえして

田森

)。松田聖子さんも本名の

蒲池法子

では今ほどは憧れの対象になっていなかったかもしれませんね(学者になっていたかも?)。

国木田独歩の「独歩」は恐らく彼の心構えで、 麻雀好きの

阿佐田哲也

は 「朝だ、徹夜」 といった日常スケッチ。 北海道から東京まで歩いたときの経験をペンネームにしたのが幸田露伴。

露

と

伴

に寝る(野宿)、です。 中国の詩からとった夏目漱石(石で口を

漱

ぐ)、故事からとった樋口一葉(

葦

の

一葉

に乗って

揚子江

を渡った

達磨大師

。達磨大師→お足がない→

御銭

がない→あたしゃ貧乏ですよ)。正岡

子規

は、血を吐くまで鳴くと言われる子規(ホトトギスのこと)をペンネームにしています。 結核を患った彼の決意でしょう。

久生十蘭

は「久しく生きとらん」。

つかこうへいは在日韓国人2世です。 「いつか公平」にという願いをペンネームに込めています。遠藤周作が屋号を

狐狸庵

としたのは差別を受けている在日の人たちとの連帯を示すためでしょう。関東大震災後、朝鮮人と間違えられて暴行を受けた千田是也は、怒りと悲しみを込め、またその事実を伝えるべく、

千田是也

(

千駄ヶ谷

のコーリア)と名のります。

ネットには、匿名・変名をいいことに、金でももらっているのか、根っからの差別主義者なのか、何かに復讐しているのか、何かの信者なのか、少数者や声を出した人を叩く(いじめる)人たちがウジャウジャいます。残念ながら日本にも“バカ”が相当数いるようです。

「大森」いえば、山川 均。山川は当地(東京都大田区大森あたり)に住んでいました。戦前は民主主義者や平和主義者は当局から弾圧されたので(山川も6度は投獄された)、どうしてもペンネームで身を隠す必要があったのです。

|

|

| 紀田順一郎『ペンネームの由来事典』(東京堂出版) |

佐川 章『作家のペンネーム辞典』(創拓社) |

|

|

| 毎日新聞取材班『SNS暴力 〜なぜ人は匿名の刃をふるうのか〜』(毎日新聞出版) |

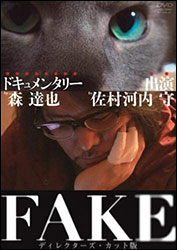

ドキュメンタリー「FAKE」。監督:森 達也。「名前」やイメージで欺くことに罪悪感はなかったか? |

■ 馬込文学マラソン:

・ 子母沢 寛の『勝 海舟』を読む→

・ 室生犀星の『黒髪の書』を読む→

・ 北原白秋の『桐の花』を読む→

・ 山本周五郎の『樅ノ木は残った』を読む→

・ 片山広子の『翡翠』を読む→

・ 城 昌幸の『怪奇製造人』を読む→

・ 南川 潤の『風俗十日』を読む→

・ 国枝史郎の『神州纐纈城』を読む→

■ 参考文献:

● 『パンとペン』(社会主義者・堺 利彦と「売文社」の闘い)(黒岩比佐子 講談社 平成22年発行)P.57-60、P.142-143、P.421 ●『評伝 室生犀星』(船登芳雄 三弥井書店 平成9年発行)P.77-78 ●「予が半生の懺悔」※『二葉亭四迷(明治の文学(第5巻))』(平成12年発行 筑摩書房) ●『箱根の文学散歩』(箱根文学研究会 かなしん出版 昭和63年発行)P.30-35 ●『正岡子規(新潮日本文学アルバム) 』(昭和61年初版発行 昭和61年発行2刷参照)P.45

※当ページの最終修正年月日

2023.7.9

この頁の頭に戻る

|