| {column0} |

(C) Designroom RUNE

総計-

本日-

昨日-

| {column0} |

デュシャンの「泉」。男性用便器をそのまま提示した、ダダイズムを象徴する作品(大正6年発表)。 撮影:アルフレッド・スティーグリッツ ※「パブリックドメインの著作物(根拠→)」を使用

|

|

昭和3年1月10日(1928年。 辻 潤(45歳)の渡仏送別会が銀座(尾張町の東側角)のカフェ「ライオン」(現在の「ライオン(銀座五丁目店)」(Map→)近くにあった)で催されました。間宮茂輔(28歳)も参加、 萩原朔太郎(42歳)も参加したようです。

その会場に「ダダを辻に盗られた」「辻を刺す」といって高橋新吉(26歳)が乱入してきます。 辻はあわてて 「高橋こそが日本でのダダの提唱者である」 とスピーチして高橋をなだめたようです。辻は次のように書いています。

・・・日本で、ダダイストだと

ダダイストでも、「誰が最初」とか、そんなことにこだわるのですね。

ところで、ダダイストがよるところの「ダダ(ダダイズム」とは何でしょう?

トリスタン・ツァラ |

フーゴー・バル |

デュシャン |

第一次世界大戦(大正3-7年)は、戦死者だけでも1,000万人にのぼる(一般市民も含む全死傷者は4,500万人にものぼるとも)大惨事となりますが、「政治」はもちろん、世の「常識」「道徳」「倫理」も、アカデミックな「学問」も、祈ってばかりの「宗教」も、その他の文化・文芸・科学も、その非人間的行為(戦争という名の大愚行)を食い止め得ませんでした。それら既成の文化が無力なことを痛感した若き芸術家たち(トリスタン・ツァラ、フーゴー・バルら)が、大正5年、チューリヒ(スイス)の「キャバレー・ヴォルテール」に結集、「“反芸術”の芸術」の

ダダを名乗りませんでしたが、数年前に米国のデュシャンが、「レディーメイド」(既成品をそのまま芸術作品にする手法。このページの最上部で紹介した「泉」など)など既成芸術(「お芸術」)を否定・嘲笑する作品を発表していました。デュシャンの仲間にはピカビアやマン・レイがいて、前者はチューリヒのツァラとも合流。

日本でのダダの初出は、ツァラらが狼煙を上げた4年後の大正9年、「萬朝報」に 「ダダイズム一面観」という記事が掲載されました。高橋(当時19歳)はこの記事に触発されたそうです。同紙はその後もダダイズムを紹介しますが、批判的な記事が多かったようです。日本も第一次世界大戦に参戦しましたが、直接的な被害はほとんどなく、むしろ大戦景気に湧いたので、死傷者4,500万人の禍々しさに向き合えた(絶望し得た)日本人はごくごくわずかだったのでしょう。

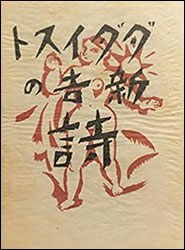

上記の「ライオン」での送別会の5年前(大正12年)、辻(38歳)が、高橋(22歳)の詩集 『ダダイスト新吉の詩』 を編纂しましたが、故郷の愛媛県八幡浜の留置場でそれを手にした高橋は、誤植だらけなのに腹を立て、その場で破り捨てたとか。こんな詩が載っています。

『(皿)』

皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿

額に

白米色のエプロンで

皿を拭くな

鼻の巣の白い女

人生を水に溶かせ

冷めたシチューの鍋に

退屈が浮く

皿を割れ

皿を割れば

倦怠の響が出る

|

『ダダイスト新吉の詩』 はその著者の手で破り捨てられましたが、面白いことに、16歳の中原中也に多大な影響を与えることとなります。「ライオン」での送別会(昭和3年)の前年(昭和2年)、中也(20歳)の訪問を受けた辻(42歳)は、中也に高橋(26歳)に会うよう勧めています(中也は高橋に会ったでしょうか?)。

こうやってダダは中也に引き継がれますが、かたや高橋は「ライオン」乱入直後、郷里で禅に出会い、詩にも変化が現れてきます。ダダの「否定性」の先に仏教の「無」が見えてきたのかもしれませんし、辻と張り合うのがバカらしくなったのかも。

辻は言います。

・・・ダダの精神は恐らく、人間創世の始めから、

文化・芸術・科学などどの世界でも、既成の論の先をいった人たちは、既成の論の破壊者であり、「ダダ精神」の持ち主と言えそうです。

ダダの影響を受けた人、今もその精神を支柱にしている人は限りなくいるでしょうが、上に挙げた人たちのほかに、吉行エイスケ、村山知義、尾形亀之助、壺井繁治、岡本 潤、小野十三郎、北園克衛、坂口安吾(ツァラの詩を訳している)、宮沢賢治、稲垣足穂、ハイレッド・センター(高松次郎、赤瀬川原平、中西夏之)らは直接的にまたは間接的に大きな影響を受けたことでしょう。

ダダを芸術史に位置づけると、未来派から派生し、その後、大部分はシュールレアリズムに合流、一部はポップアートやアバンギャルドに派生したという感じでしょうか。

ダダの源流にある未来派は、明治42年(1909年)、イタリアの詩人マリネッティの「未来派宣言」に端を発し、機械化する社会を賛美。“スピード”や“力”を表現しようとしました。それまでの芸術観とは全く異なり(それを否定し)、ダダに連なるものをはらんでいました。ただし、未来派の“力”を崇拝する側面は、後にファシズムに利用されます。

稲垣足穂はダダというより未来派でしょうか。大正10年に開催された「第一回未来派美術展」では「月の散文詩」という絵画(?)を出品しています。飛行機に憧れた足穂は、未来派が提唱する“機械礼賛”に共感するところ大だったでしょう。人の息づかいを消し去った無機質なものに美を感じる感性は、現在の電子音楽やデジタルアートにも通じるかもしれません。

|

|

| マルク・ダシー『ダダ ~ |

トリスタン・ツァラ『七つのダダ宣言とその周辺』(土曜美術社)。訳:小海永二、鈴村和成 |

|

|

| マルセル・デュシャン『デュシャンは語る (ちくま学芸文庫) 』。聞き手:ピエール・カバンヌ、訳:岩佐鉄男、小林康夫 | 高橋新吉『ダダイスト新吉の詩』。序:佐藤春夫、跋:辻 潤。大正12年に辻 潤が編纂したものの復刻 ●早稲田大学/古典籍総合データベース→ |

■ 馬込文学マラソン:

・ 辻 潤の『絶望の書』を読む→

・ 間宮茂輔の『あらがね』を読む→

・ 萩原朔太郎の『月に吠える』を読む→

・ 『北園克衛詩集』を読む→

・ 稲垣足穂の『一千一秒物語』を読む→

■ 参考文献:

●『六頭目の馬 ~間宮茂輔の生涯〜』(間宮 武 武蔵野書房 平成6年発行)P.143 ●「第1次世界大戦」※「百科事典マイペディア」(平凡社)の1項目(コトバンク→) ●「ダダ」(野村太郎)※「日本大百科全書(ニッポニカ)」(小学館)に収録(コトバンク→) ● 『中原中也(新潮日本文学アルバム)』(昭和60年発行)P.38-39、P.105 ● 『ですぺら』(辻 潤 近代社 昭和29年発行)P.19-20 ※「ダダの話」 ●「日本のダダイズム(1920-1922)」(神谷忠孝)(北海道大学 ※PDF→)

※当ページの最終修正年月日

2025.1.10