| {column0} |

(C) Designroom RUNE

総計-

本日-

昨日-

| {column0} |

大正2年10月27日(1913年。 武者小路実篤(28歳)の元に、出版社・洛陽社の社長と印刷所・三秀社の支配人格がやってきて、原稿が紛失したことを謝罪しています。

なくなった原稿は、里見

著者の里見は、志賀直哉(30歳)を疑っていたようです。3年後の大正5年、里見は『失はれた原稿』(Amazon→)という短編を執筆、そこで、志賀がモデルと思しき人物(谷口)が、原稿運びの小僧を

著者の里見は、13日前の10月14日から大阪にいました。鉄道事故後の休養のために

志賀がやったのだとしたら、里見と大阪で別れた10月17日の晩から、原稿紛失が明らかになる10月27日の間に、志賀は城崎に行っていると見せかけて、東京に戻ったことになりますか?

|

明治42年頃(「白樺」創刊1年前)の写真。左から武者小路、志賀、 |

他にどんな作品が“幻”となったでしょう?

文学に限らず多くの芸術(絵画、彫刻、陶器、建築、写真、楽譜など)、または公文書なども、天災、事故、戦争、略奪、盗難、意図的な廃棄や破壊などによって“幻”となってきたことでしょう。天下の“悪法”・「出版法」(明治26年公布)によって“幻”となって消えた出版物もどれだけあったでしょう。

54帖からなる『源氏物語』は、第1帖「桐壺」から第2帖「

大正9年から昭和11年までの16年間、当地(東京都大田区蒲田)にあった松竹の撮影所では1,200本を超える映画が撮られたようですが、その多くが“幻”です。フィルムは経年するとパリパリになって触ると粉々になってしまうようで保存が難しいようです。小津安二郎は生涯に撮った54本のうち、半数を超える34本を蒲田で撮っていますが、その半数(17本)が失われ“幻”です。

“幻”とされてきた作品が日の目を見ることもあります。

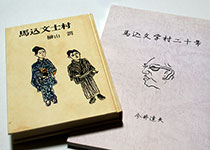

当地(東京都大田区)の文学に関わる『馬込文士村』『馬込文学村』という一文字違いの本が、昭和45年頃、異なる著者によって書き進められていました(6年前の昭和39年、当地にゆかりある尾﨑士郎と三好達治が立て続けに没し、当時を懐かしむ気運が高まった)。しかし、榊山 潤(69歳)の『馬込文士村』は同年出版されましたが、今井達夫(66歳)の『馬込文学村』は、脳溢血による半身の不自由さの中で書かれ、ほぼ完成していたにも関わらずお蔵入りとなります。「時事新報」文芸部で榊山は今井の先輩で、同じテーマの作品を同時期に出版すれば、榊山の作品の売れ行きに影響するとして、今井は作品を引込めたようです。また、当地にゆかりある川端康成(71歳)に依頼していた序文が出来上がってこなかったことも今井のやる気を削いだと推測されています。ちょうど三島由紀夫の自殺の前後で、三島の親友の川端は人の作品の序文どころでなかったかもしれません。昭和53年、今井(74歳)は死去、『馬込文学村』の原稿を持っていたクニ夫人が、平成19年、地元の「鵠沼を語る会」 に寄贈、同会が、平成24年、41年の月日をへて出版しました。東京都大田区立図書館(site→)が所蔵しています。

|

榊山 潤の『馬込文士村』と、今井達夫の『馬込文学村二十年』。最初の原稿のタイトルにあった「二十年」が付け加えられ『馬込文学村二十年』となっている |

三島由紀夫の同名小説を映画化した「憂国」(昭和41年公開)も長らく“幻の作品”でした。三島自らがメガホンを取り、主演もしましたが、4年後の昭和45年、三島が作中の人物と同じ死に方をしたこともあって、その

大正10年頃、間宮

大正8年6月に創刊した「解放」は、2ヶ月前に創刊された「改造」とともに大正デモクラシーを牽引した総合誌です。相馬にしてみれば「載っただけでも感謝しろ」といったところでしょうか。

「解放」大正11年12月号に掲載された相馬の『薄命』は、次のように書き出されています。

これは小説ではない。友人のM君が話してくれたのを、思ひ出し思ひ出し、一つ一つの言葉やその調子までも出来るだけそのままに現はさうと努めながら書き綴った、事実の物語である。私は、はじめ、

と、弁解めいたことを書いています。これがおそらく、間宮の『或る鉱山町にて』を盗用(?)した作品でしょう。掲載誌を手にした間宮は、人間不信・怒りのあまりしばらくは荒んだ生活をしています。

|

|

| サイモン・ブラウンド『幻に終わった傑作映画たち 〜映画史を変えたかもしれない作品は、何故完成しなかったのか?』(竹書房)。訳:有澤真庭。実現しなかったオードリー出演のヒッチコック映画など | 丸谷才一『輝く日の宮 (講談社文庫)』。『源氏物語』の幻の帖・「輝く日の宮」を追い求める国文学者・杉 安佐子を主人公とする小説。巻末に丸谷が推測・復元した「輝く日の宮」があり |

|

|

| ノア・チャーニイ『失われた芸術作品の記憶』(原書房)。訳:服部理佳 | 毎日新聞取材班『公文書危機 〜闇に葬られた記録〜』。公文書の軽視が何を招いたか? |

■ 馬込文学マラソン:

・ 志賀直哉の『暗夜行路』を読む→

・ 榊山 潤の『馬込文士村』を読む→

・ 尾﨑士郎の『空想部落』を読む→

・ 三好達治の『測量船』を読む→

・ 川端康成の『雪国』を読む→

・ 三島由紀夫の『豊饒の海』を読む→

・ 間宮茂輔の『あらがね』を読む→

■ 参考文献:

●『志賀直哉(上)(岩波新書)』(本多秋五 平成2年発行)P.165-167 ●『馬込文学村二十年』(今井達夫 鵠沼を語る会 平成24年発行)P.147-150 ●「馬込文士村 37-39」(谷口英久)※「産経新聞」平成3年5月31日、6月4日、6月7日に掲載 ●『馬込文士村 ~あの頃、馬込は笑いに充ちていた~』(東京都大田区立郷土博物館)P.11-13 ●『 川端康成(新潮日本文学アルバム)』(昭和59年発行)P.108 ●『六頭目の馬 〜間宮茂輔の生涯〜』(間宮 武 武蔵野書房 平成6年発行)P.47-91 ●「「解放」(大正期の綜合雑誌)目次(2) 〜大正一〇年四月号より同一二年九月号まで〜」(本間洋子)(法政大学学術機関リポジトリ→)

※当ページの最終修正年月日

2024.10.27