| {column0} |

(C) Designroom RUNE

総計-

本日-

昨日-

| {column0} |

現存する中で最古の松竹配給映画「路上の霊魂」(大正10年公開)の一場面を使用 ※「パブリックドメインの映画(根拠→)」を使用

大正9年6月11日(1910年。 「松竹キネマ蒲田撮影所」(以下「蒲田撮影所」)の看板が掲げられました。

場所は、第一次世界大戦でしこたま稼いだ中村組の中村化学研究所があったところ。現在、区民ホール「アプリコ」(東京都大田区蒲田五丁目37-3 Map→)と「ニッセイアロマスクエア」(同37-1 Map→)が建っている場所です。

|

|

| 「蒲田撮影所」の正門付近。手前にあるのが「松竹橋」 ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典:『大田区史』(東京都大田区) | 「蒲田撮影所」があった場所に建つ区民ホール「アプリコ」に、同撮影所のジオラマがある。松竹から大田区に寄贈されたもの |

|

|

| 区民ホール「アプリコ」前の広場に「松竹橋」のレプリカがある。映画「キネマの天地」で使われたもの。当時の位置や向きに設置されているかな? | 映画「キネマの天地」の最初の方のクレジットタイトルの画面。撮影所のシンボル「松竹橋」を渡って、映画人は意気揚々と集結 |

|

鎌倉在住の人から寄贈された「松竹橋」の現物。「アプリコ」1F、「ニッセイアロマスクエア」側の入り口にある。蒲田の俳優の気分になって、渡って入ろう!(笑) |

------------------------------------------------------

|

大谷竹次郎 |

松竹は、明治28年、

5年後には双子の兄弟の兄・

その後大竹は、京阪神を兄・白井に任せ、東京築地に事務所を構え「松竹合名会社」を興し、大正9年、「蒲田撮影所」を設立しました(大竹32歳)。

|

大竹は、「蒲田撮影所」に先立って、「松竹俳優学校」を築地に設立。「自由劇場」の創立者で新劇のホープ・小山内 薫を招いて校長にします。36名の一期生には後にスターとなる鈴木伝明や、後に「時代劇の父」と呼ばれる監督・伊藤大輔もいました。

しかし、俳優学校の研究生を中心とする誇り高い小山内一派と他の所員との間に対立が生まれ、 小山内一派は独自に「松竹キネマ研究所」を東京本郷に設立。撮影所側が小山内一派を切り離したのでした。その「松竹キネマ研究所」の第1作が「路上の霊魂」(大正10年製作・公開。このページのタイトルあたりの写真を参照)です。蒲田映画(蒲田撮影所で制作された映画)で現存する最古のもののようです。総指揮を小山内がとり、監督は村田 実、脚本を

原作はヴィルヘルム・シュミットボンの『街の子』とゴーリキーの『どん底』、テーマは「憐れみ」です。林業を営む家に育った息子が、父の反対を押し切って、フィアンセを残し、東京に出て、ヴァイオリニストを目指します。そこそこに成功し、名声を博する声楽家を妻にし子ももうけますが、音楽で行き詰まって自暴自棄になって、楽壇を追われることとなるのでした。職を失った彼は、妻と子を連れ、実家を頼りますが・・・。上の写真は、3人が徒歩で実家を目指す場面。ロケ地は軽井沢です。大正9〜10年頃の軽井沢の様子が興味深いです。軽井沢駅、(旧)軽井沢銀座と思しき場所も出てきます。映画には資料的な価値もありますね。

息子役は鈴木伝明(東郷是也の名でクレジット)、父(伐木場の主人)の役は総監督の小山内、主人から気に入られている少年を監督の村田 実、ぶっ飛んでるお嬢様役を「日本初の本格的映画女優」(四方田犬彦)と評される

|

「路上の霊魂」では小山内自らも画面に登場。“動く小山内 薫”が見れる唯一のものでは? ※「パブリックドメインの映画(根拠→)」を使用 出典:YouTube/路上の霊魂→ |

現在の映画と比べると未熟な感じを否めませんが、それでも、クロスカッティグ(異なる場所で同時に起きたことを交互に映す)や、フラッシュバック(過去の場面・イメージが場面に現れる)、フェードアウト(だんだん消え入る)など、いろいろと試みられています。

この作品もその後の『山暮るる』『君よ知らずや』も興行的に不振で、「松竹キネマ研究所」は解散となりました。小山内は「路上の霊魂」の撮影中、心臓発作で倒れています。

芸術家肌の小山内は、興行成績を重視する所内の雰囲気に馴染めずに大正12年松竹を去りますが、在籍した3年間は、所内で絶大な影響力を持ちました。

小山内が去った年(大正12年)には、小津安二郎と斎藤寅次郎が入社、翌大正13年にはのちにカリスマ的存在となる城戸四郎が所長に就任し、「蒲田撮影所」の新しい時代が始まります。

同年(大正13年)より田中絹代も在籍し、昭和4年にはデコちゃん(高峰秀子)も登場、昭和6年には日本で最初の本格的トーキー映画「マダムと女房」が公開され成功し、盛り上がってきます。何かと話題の絶えない女優・岡田嘉子の入所は翌昭和7年です。 「アイアイ・コンビ」とうたわれることとなる上原 謙と桑野通子の入所は、撮影所が神奈川県大船に移転する1年前の昭和10年のこと。小津安二郎の「一人息子」が蒲田映画の最後を飾りました(「大船撮影所」とクレジットされるが「蒲田撮影所」で撮られた)。

|

|

| 田中純一郎『大谷竹次郎』(時事通信社)。松竹の歴史をたどることで浮かび上がる「日本の近代芸能史」 | 升本喜年『人物・松竹映画史 〜蒲田の時代〜』(平凡社)。松竹の蒲田時代を概観できる |

|

|

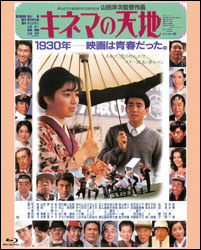

| 小山内富子『小山内 薫 〜近代演劇を拓く〜』(慶應義塾大学出版会)。明治・大正期の演劇・映画を切り開いた人の実験的生涯 | 「キネマの天地」。田中絹代が来た頃から神奈川県大船に移転するまでの「蒲田撮影所」が舞台。監督は山田洋次。脚本は山田、井上ひさし、山田太一 |

■ 参考文献:

●『人物・松竹映画史 蒲田の時代』(升本喜年 平凡社 昭和62年発行)P.16-48、P.286 ●「蒲田撮影所」のジオラマとそれに付されている案内(区民ホール「アプリコ」地下IF ※作成:松竹) ●「松竹キネマ蒲田撮影所跡地 ―花咲く蒲田の記憶―(小津安二郎の描く東京(11))」(新潟大学人文学部情報文化課程/inomata)(文化コミュニケーション(公式ブログ)→)

※当ページの最終修正年月日

2023.6.11