| {column0} |

(C) Designroom RUNE

総計-

本日-

昨日-

| {column0} |

|

|

杉本良吉 |

昭和12年12月27日(1937年。

、演出家の杉本

杉本は、昭和6年、日本共産党(当時非合法)に入党、地下活動に入りました。コミンテルンと連絡を取るために党は杉本をソ連に派遣しようとしましたが、杉本は、昭和8年検挙され(この年、小林多喜二も検挙される)懲役2年執行猶予5年の判決を受けました。杉本がソ連を目指したのはその4年後です。

演劇人の杉本と岡田にとってソ連は、大胆な表現で世界的に注目されていた演出家メイエルホリドの住む憧れの国でもありました。

岡田は、新劇、日活映画、蒲田映画でトップスターとして活躍(昭和9年公開の「隣の八重ちゃん」でも好演)。しかし、昭和10年、蒲田映画の娯楽性に飽き足らず蒲田撮影所を後にして舞台に戻っていました。

杉本は病身の妻にも愛情を持っていましたが、岡田が妻をとるか、自分をとるかとソ連行きを踏み絵にして杉本に迫ったようです。奔放な岡田は、映画「椿姫」の撮影中、俳優の竹内良一と手を取り合って失踪したこともありました(竹内とは結婚したが別居中)。

杉本と岡田は樺太の日ソの国境を越えてソ連へ(当時、南樺太は日本領だった)。2人はソ連で歓迎されると信じていました。

ところが、現実は厳しいものでした。国境を越えると2人は不法侵入(スパイ容疑)で捕らえられ、別々の独房に入れられ、その後2人が再び顔を合わせることはありませんでした。杉本は虚偽供述を強要されて、2年後の昭和14年(32歳)銃殺刑に処されます。2人が憧れていたメイエルホリド粛清の口実として利用されたようです。ソ連ではスターリンによる粛清が始まっていたのです(メイエルホリドも翌昭和15年に処刑される)。

岡田は、収容所・監獄での生活をへて釈放され、モスクワ放送のアナウンサーとして活躍(極秘の任務を任されたとも推測されている)。戦後、昭和47年(70歳)、34年ぶりに帰国して、「男はつらいよ 〜寅次郎夕焼け小焼け〜」(Amazon→)などにも出演。ペレストロイカが始まると昭和61年(84歳)、再びソ連へ向かい、6年後(平成4年。89歳)、

蒲田撮影所を舞台にした映画「キネマの天地」で松坂慶子が演じた川島澄江は、岡田がモデルです(栗島すみ子もモデルになっている)。杉本と上野を出る場面も描かれています。

|

版画家の長谷川 潔は、当地(東京都品川区・大田区)で幅広く活動していましたが、芸術の都・パリへの想いが高じ、第一次世界大戦(大正3-7年)が大正7年11月11日に終結するや、矢も盾もたまらず、49日後の同年12月30日(27歳)に日本を飛び出します。

フランスの大地が見えてきたときの感動を次のように書いています。

・・・さすがにこみあげてくる喜びを抑えることができなかった。断崖の帯は、白く光っていた。そしてそれをつつむ春の大気が、雲一点ない空の青と海の青とを

長谷川はその後、第二次世界大戦・アジア太平洋戦争の時も、日本で個展を開いたときも日本に戻らず、パリで89年間の生涯を閉じます。

|

藤田嗣治 |

同じアーティストでも藤田嗣治の場合は事情がかなり複雑です。大正2年にパリにわたり(長谷川とは逆に第一次世界大戦が始まっていなかったので渡仏できたのだろう)、その陶器を思わせる乳白色の画肌に繊細な描線を走らせた絵が高く評価され、「エコール・ド・パリ」(パリ派。両大戦の間、パリで活躍した外国人画家の総称。モディリアーニ、シャガール、スーチン、キスリングなど)の代表的な作家に数えられました。その後、フランスと日本を行き来し、昭和8年に帰国するや従軍画家として活躍、凄まじい戦争画を描き絶賛されました。そんなことから、戦後は藤田の戦争責任を問う声が上がります。敗戦4年後の昭和24年(63歳)、再び離日、その後日本に戻りませんでした。戦前、散々もてはやした者たちも、状況が変わり、打ち捨てる側に回ったのでしょう。そんな日本に藤田は未練がなかったはず。

上記の長谷川も藤田もパリにいたと思われる昭和3年、辻 潤・まこと父子もパリに渡っています。「世界を見るならパリへ」の時代でした。

国策としての「越境」もあります。

昭和7年、日本の傀儡「満州国」ができると、日本はそこに勢力を移植するため、日本人と朝鮮人(当時朝鮮人は日本の植民地であり、中国側からみたら日本の手先)を送り込みました。日本人入植者は最終的には27万人ほど。「満蒙開拓団」と呼ばれましたが「開拓団」とは名ばかりで、開拓はせず、中国人から奪った畑や家(一応購入したという形を作っていた)に入植したのです。詳しい事情を知らされずに入植した人たちは、敗戦と同時に、今度は、押し寄せてきたソ連軍と現地の中国人たちの攻撃の矢面に立たされることになります。

移民には、昭和初期の恐慌で疲弊した農民を救済する目的もあり、同時期、拓務省は南方やブラジルへの移民も立案・実行(南方への移民には「大東亜共栄圏」を下支えする目的もあった)。第1回芥川賞を受賞した石川達三の『蒼氓』は、ブラジルへ出発する直前の移民収容所の人間模様を描いたものです。真船 豊の『鼬』は、没落した家が村民や親族から身ぐるみ剥がされようとする様を描いた戯曲。家の老母は、南洋に行った息子が成功して帰郷するのを心待ちにしていますが・・・。

世界では相変わらず紛争が絶えず、膨大な難民が生まれ続けています。難民の「越境」をどう考え、どう受け入れていくか、難民の原因となる紛争の原因の理解とその対処法など、どの人も無縁でいられない問題です。

|

|

| 井出孫六『国を越えた日本人』(風濤社)。上記の岡田嘉、藤田嗣治も取り上げられている | 二松啓紀『移民たちの「満州」(平凡社新書)』。恐慌下の農村を救う移民政策のはずが… |

|

|

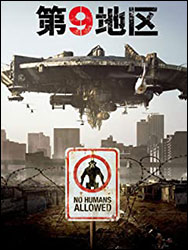

| 中村一成『映画でみる移民/難民/レイシズム』(影書房)。移民、難民、レイシズムを生むこの絶望に満ちた世界と映画はどう向き合ってきたか | 「第9地区」。難民化した大量のエイリアン。地球人は彼らとどう付き合ったらいいのか。アパルトヘイト時代の強制移住政策を題材にしている。監督・脚本:ニール・ブロムカンプ |

■ 馬込文学マラソン:

・ 辻 潤の『絶望の書』を読む→

・ 辻 まことの『山の声』を読む→

・ 真船 豊の『鼬』を読む→

■ 参考文献:

●『人物・松竹映画史 〜蒲田の時代〜』(升本喜年 平凡社 昭和62年発行)P.256-258 ●『越境 ~岡田嘉子・杉本良吉の

※当ページの最終修正年月日

2024.12.25