| {column0} |

(C) Designroom RUNE

総計-

本日-

昨日-

| {column0} |

小津安二郎(右)と

|

昭和11年9月15日(1936年。 、小津安二郎監督(32歳)の映画「一人息子」(Amazon→)が公開されました。

信州で女工をしている母親が、一人息子を東京の中学校にやるお話です。経済的な理由で最初は反対した母親も、小学校の担任の勧めがあって、頑張って息子を東京にやることにします。しかし、・・・。家族の解体の過程を、静かな視線で暖かく描く小津特有のテーマと手法でもう描かれています。

|

「一人息子」の一場面。すでに小津特有の厳格な構図が見られる。頭上の3つの明かりが三角形となり、その一辺の延長線上に母親の頭、もう1つの延長線上に子どもの頭が来ている。母親の頭と尾骶骨あたりと子どもの左肘も三角形になっており、明かりの三角形と呼応 ※「パブリックドメインの映画(根拠→)」を使用 出典:映画「一人息子」(松竹) |

松竹の撮影場は、この年(昭和11年)の1月16日に神奈川県大船に移転し開所済みでした。そのため、同年9月15日公開の「一人息子」は「大船撮影所制作」とされますが、この映画はまだ蒲田で撮られており、実質的には“蒲田映画”なのです。最後の“蒲田映画”とのこと。

小津組がなぜ蒲田でねばったかというと、小津は彼の初トーキー(発声映画。talking picture)の「一人息子」を、小津組だけで作り上げようとしたようなのです。

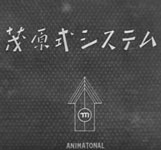

トーキーの映像と音声を同期される技術は、今では当たり前で意識すらされませんが、当時はなかなかに難しく、試行錯誤されていました。日本映画初の本格的トーキー化は、5年前(昭和6年)、蒲田映画「マダムと女房」で成し遂げられましたが、その時使われたトーキー技術は「

撮影所の大船への移転理由の一つに、昭和6年の満州事変後の蒲田周辺で急増した軍需工場からの騒音があります。初トーキーの「マダムと女房」の公開がその昭和6年で、初トーキーの蒲田での成功と同時に、蒲田での撮影が困難になってくるとは皮肉なものですね。サイレント(無声映画)では周囲にどんな音があっても撮影に影響ありませんが、映像と音声とを一発どりするトーキーではそうもいきません。「一人息子」の東京に出て来た息子の住まいの場面で、

13年後、息子の様子を見にきた母親に、息子が映画を見せる場面があります。映画は前年(昭和10年)日本でも公開されたウィリー・フォルスト監督の「未完成交響楽」です。小津は自身の初トーキーに洋画のトーキーを入れ子にしたんですね。

|

|

| 映画「マダムと女房」のスタッフ紹介の画面。土橋兄弟の名がある ※「パブリックドメインの映画(根拠→)」を使用 出典:「マダムと女房」(松竹) | 映画「一人息子」。おなじみの富士山の画面のすぐ後に「茂原式」と謳われる ※「パブリックドメインの映画(根拠→)」を使用 出典:「一人息子」(松竹) |

小津は明治36年東京深川(Map→ ※案内板あり)で出生。小学校の高学年の頃に見た尾上松之助主演の映画がきっかけで映画にハマり出し、中学生の頃に見て感銘を受けた映画「シヴィリゼーション(Amazon→)」(トーマス・H・インス監督)ですでに監督という存在を意識するようになったようです。松竹に土地を貸していた母の異母弟の伝手で大正12年8月(関東大震災の直前。小津19歳)に松竹蒲田撮影所にカメラ助手として入所しました。大正15年大久保

小津と所長の野村

次第に評価を高め、撮影所が大船に移転する昭和11年(小津32歳)までにサイレントを34本と1本のトーキー(記録映画「

大船に移転してからも、「

彼の作風は「小津調」と呼ばれ、そのスタイルを生涯ほぼ貫きました。カメラを固定して低い位置から撮影し(固定カメラとロー・ポジション)、家族というテーマの追求、「180度ルール」の無視(向かい合った人物を撮るとき反対側からも撮る)、幾何学的な構図(幾何学的な線上に人物や静物を配置)、相似形の頻出(「一人息子」では、機械の輪っか、板書の円、土管の口など円形が頻出)、象徴的に配される静物、ショットをつなぐ時の「オーバーラップ」「フェード・アウト」「フェード・イン」は“ごまかし”として退け、代わりに「カーテン・ショット」(無人の風景や静物の画面の挿入)を使い、画面に鮮やかな色を一箇所は配するといった色彩的な遊び、臭くなるので音楽を感情移入の道具として使わない、など。

小津は53本もの映画を残し、昭和38年、還暦になったその日にこの世を去ります(誕生日も命日も12月12日)。実に小津監督らしい!

|

|

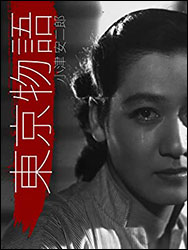

| 映画「東京物語」(松竹)。老いた両親が、息子と娘が住む東京に出てくる。息子も娘も忙しく、その来訪を必ずしも喜ばない。その雰囲気を感じ取った戦死した次男の妻の |

『小津安二郎物語』(筑摩書房)。小津組の名キャメラマン・

|

|

|

| 吉田喜重『小津安二郎の反映画 (岩波現代文庫) 』。虚飾、過剰、大袈裟を嫌った小津映画の魅力に迫る | 蓮實重彦『監督 小津安二郎 (ちくま学芸文庫)』。「小津的なるものの神話」からの解放 |

■ 馬込文学マラソン:

・ 池部 良の『風が吹いたら』を読む→

■ 参考文献:

● 『人物・松竹映画史 蒲田の時代』(升本喜年 平凡社 昭和62年発行)P.77、P.110-118、P.162-171、P.289 ●「塔の作家・小津安二郎 その19 「一人息子」➁」(トマス・ピンコ)(トトやんのすべて→)

※当ページの最終修正年月日

2024.9.14