| {column0} |

(C) Designroom RUNE

総計-

本日-

昨日-

| {column0} |

東宝映画「闘魚」の一場面。左が池部 良 ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典:「雑誌記事「特写場面(闘魚・姿なき復讐)」(1941)」(昭和モダン好き→) 原典:「映画之友」(昭和16年7月号)(映画日本社)

昭和16年7月15日(1941年。 アジア太平洋戦争開戦ちょっと前)、東宝映画「闘魚」が公開されました。監督は島津保次郎。島津は松竹で「隣の八重ちゃん」「お琴と佐助」などの佳作を残した後、昭和15年、東宝に移籍、その1年後の作品です。

「闘魚」は興行的には大失敗だったようですが、映画に初めて出演した池部 良が、屈折した不良少年を演じ、注目されました(上の写真を参照)。

池部は当地(東京都大田区大森)で生まれ、この時も当地にいました。立教大学の学生で、父親(池部

2作目は次の年(昭和17年)の正月映画で、東宝のオールスター映画「希望の青空」。入江たか子と原 節子に手を引かれて高峰秀子に対面するシーンで(何という贅沢な場面!)、大スター「池部 良」が誕生しました。

もう1作、「緑の大地」で中国人を演じ、それも評判になりました。この3作の後は、昭和17年2月1日に入営、5年間のブランクができます。

|

小津安二郎の監督第1作は、昭和2年に公開された「

内容は、窃盗をし、罪を償ったあと堅気になると心に誓って牢を出た男が、再び悪の道に転がり落ちていくという破滅的なもの。残念ながら、脚本もフィルムも残っていないようです。

|

稲垣足穂の第1作(初めて出版された作品)は、17歳頃から書きためた超短編をまとめた作品集『一千一秒物語』(大正12年刊。足穂23歳)ですが、この作品集について、後年、足穂が妙なことを言っています。

以後の私の作品は全て

『一千一秒物語』の注釈に過ぎない

と。「最初の作品にその後の作品全てが含まれる」というようなことが時々言われますが、足穂は、まさに、『一千一秒物語』をそう捉えたようです。無限大に広いようで、極めて狭い(自愛的、自己完結的)。足穂はやはり不思議な人です。

|

未発表作を全て「習作」と片づけて「第1作」に数えないのはどんなものでしょう。中原中也の場合、未発表作が発表作を上回り、その中にも捨てがたいものがたくさんあります。当地(東京都大田区)のお会式のことを書いた「お会式の夜」も未発表作品です。

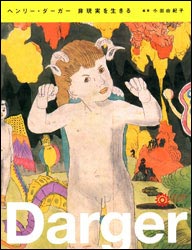

アウトサイダー・アートの代表的な作家ヘンリー・ダーガーなどは、19歳のときから『非現実の王国で』を書き始め、81歳で亡くなるまでの約60年間で、300枚の絵画を含む1万5,000ページ以上を著しました。彼の死の前年まで、誰も『非現実の王国で』の存在を知らなかったそうです。彼の場合は「第1作」が最後の作品ともなりました。

|

芥川龍之介は大正3年「新思潮(第三次)」(5月号)に小説『老年』(青空文庫→)を発表(芥川22歳)、一般にそれが「第1作」とされますが、同年(大正3年)、短歌誌「心の花」に掲載された『大川の水』(青空文庫→)は末尾に「一九一二・一(明治45年1月。芥川19歳)」と書かれており、書き上げた時期の早さでいえばこちらが「第1作」ですね。どちらも、20歳前後の作とは思えない滋味をたたえています。

|

三島由紀夫には、国語教師・

|

宇野千代の最初の作品は『

|

|

| 清水良典 『デビュー小説論 ~新時代を創った作家たち~』(講談社)。村上春樹、

|

『早稲田作家処女作集 (講談社文芸文庫)』。編:早稲田文学・市川真人。早稲田大学出身、または早稲田大学を中退した作家の第1作を読む。正宗白鳥、横光利一、井伏鱒二、尾崎一雄、牧野信一など |

|

|

| 『ヘンリー・ダーガー 〜非現実を生きる〜 』(平凡社)。編・著:小出由紀子。子どもたちを奴隷にする悪い大人たちと戦う少女戦士ヴィヴィアン・ガールズ! | 「泥の河」。小栗康平監督のデビュー作。自主制作・自主公開でありながら「キネマ旬報ベスト・テン」の第1位に輝いた。宮本 輝の「第1作」とされる同名小説が原作 |

■ 馬込文学マラソン:

・ 池部 良の『風が吹いたら』を読む→

・ 稲垣足穂の『一千一秒物語』を読む→

・ 中原中也の「お会式の夜」を読む→

・ 芥川龍之介の『魔術』を読む→

・ 三島由紀夫の『豊饒の海』を読む→

・ 宇野千代の『色ざんげ』を読む→

・ 牧野信一の『西部劇通信』を読む→

■ 参考文献:

●『映画俳優 池部 良』(志村三代子、弓桁あや ワイズ出版 平成19年発行)P.14-21、P.274-277 ●「島津保次郎」(千葉伸夫)※「日本大百科全書(ニッポニカ) 」に掲載(コトバンク→) ●『人物・松竹映画史 蒲田の時代』(升本喜年 平凡社 昭和62年発行)P.110-113 ●「懺悔の刃」(斎藤民夫)(小津安二郎の映画音楽→) ●「夜明け」「略年譜」(関口安義)※『芥川龍之介(新潮日本文学アルバム)』(昭和58年初版発行 昭和58年発行2刷参照)P.20、P105 ●『決定版 三島由紀夫全集 15』(新潮社 平成14年発行)P.51-71、P.694-696

※当ページの最終修正年月日

2024.7.15