(C) Designroom RUNE

総計-

本日-

昨日-

| {column0} |

『雪国』といえば

しかしそれは、駒子でなく、葉子という人だった。いつも張りつめた感じで、狂気の兆しすら感じられる人だ。明るい駒子とはずいぶん違う。

小説の中で多く登場するのはやはり駒子かもしれないが、時折その影のようにしかし極めて印象的に葉子が登場。主人公の島村は、そのいつもワナワナ震えている葉子を、心の深いところで愛し始めたのではあるまいか。あるいは駒子に対するより切ない気持ちで。

始めに登場するのも葉子だったが、終わりも葉子なのだ。そして、その2つの葉子はどちらも赤々と燃えるイメージを伴っている。ただごとでない悲しさであり、美しさだった。

・・・葉子を落した二階

幾年か前、島村がこの温泉場へ駒子に会ひに来る汽車のなかで、葉子の顔のただなかに野山のともし火がともつた時のさまをはつと思ひ出して、島村はまた胸が

川端が『雪国』で一番書きたかったのは、 駒子ではなく葉子の方だったかもしれない。

『雪国』について

清水トンネル開通 (昭和6年。上越線開業)当時の越後湯沢を舞台にした川端康成の小説。昭和9年(35歳)から越後湯沢の宿屋 「高半(たかはん)」 (新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢923 map→ Site→)に通い、その「かすみの間」で書かれた。翌年から章ごとに独立した短編として「文藝春秋」「改造」「日本評論」「中央公論」で発表。昭和12年、新稿も加えて創元社で単行本になった。昭和22年(48歳)、『続雪国』(小説新潮)が書かれ、戦中を含む13年間かかって完結した。昭和46年(72歳)、『定本雪国』(牧羊社)を発行。サイデンステッカーによって英訳され国際的に読まれ、川端をノーベル文学賞に導いた。

■『雪国』評:

●「じっくり読んでみたらわかるけど、とんでもなくアブナイ小説だよ」(嵐山光三郎)

●「現象から省略という手法によって、美の頂上を抽出する」(伊藤 整)

●「彼方の青いアルプの高峯のやうに仰がれるのみ」(三島由紀夫)

|

川端康成 『雪国 (近代文学館名著複刻全集)』。装丁は芹沢銈介。芹沢は昭和9年から当地(東京都大田区蒲田)に工房を構えていたので、この図柄も当地で染め上げられたのだろう。2度映画になり、5度ドラマになった |

川端康成について

|

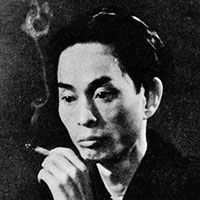

| 33歳頃の川端康成 ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典:ウィキペディア/川端康成(平成25年9月7日更新版)→ |

15歳で天涯孤独に

明治32(1899)年6月14日、大阪で生まれる。2歳で父が、3歳で母が、7歳で祖母が、10歳で姉が、15歳で祖父が死去し、天涯孤独になる。青年期にも知人らの死と多く立ち会う。

帝国大学時代から認められる

東京帝国大学英文科では鈴木彦次郎と同級。今 東光らも交え「新思潮(第六次)」を発刊する。大正10年(22歳)、菊池 寛を介して横光利一と出会い、大正13年(25歳)、横光らと「文芸時代」を創刊、新感覚派としてモダニズム文学の一翼を担う。昭和2年(28歳)『伊豆の踊子』(Amazon→)を発行。昭和10年(36歳)から『雪国』を断片的に発表し始めた。戦中は海軍報道班員を務める。文芸評論でも活躍、尾﨑士郎、 伊藤 整、 岡本かの子、 北條民雄、 三島由紀夫らを高く評価し、世に出した。

日本初のノーベル文学賞受賞と、3年後の死

昭和23年(49歳)、日本ペンクラブ第4代会長になる。昭和24年(50歳)『山の音』(Amazon→) 、 昭和27年(53歳)『千羽鶴』(Amazon→)を書く。昭和36年(62歳)には『眠れる美女』(Amazon→)、昭和40年(66歳)には『片腕』(Amazon→ ※『片腕』も収録されている)という“あぶない”作品を書いている。昭和43年(69歳)には日本初のノーベル文学賞を受賞。最晩年に「私もまだ、新人でいたい」との気概が表わす。

美術品のコレクターとしても知られ、コレクションには後に国宝指定されたものまである(池大雅と与謝蕪村の競作 「十便十宜図」(2帖)、浦上玉堂 の「凍雲篩雪図」)。

昭和47年4月16日、 逗子マリーナの仕事部屋で自死する。満72歳だった。墓所は鎌倉霊園(神奈川県)( )。

■ 川端康成 評:

●「青年期から現在に至るまで、川端氏が心をとらえられてきた主題は、終始一貫している。人間の本源的な孤独と、愛の閃きのうちに一瞬垣間見られる不滅の美とのコントラストという主題 ─

|

|

| 『川端康成(新潮日本文学アルバム)』 | 川端秀子『川端康成とともに』。川端に48年間連れ添った秀子夫人による回想記 |

当地と川端康成

『伊豆の踊子』を書いて1年くらいたった昭和3年(29歳)、尾﨑士郎(30歳)のすすめがあり、当地(東京都大田区)に住まいを探す。尾﨑の『凶夢』(大正12年)を川端が賞賛したことから付き合いが始まり、伊豆の湯ヶ島で再会、交流が深まったようだ。尾﨑の代表作『人生劇場』(昭和12年)も、 川端が高く評価し広く知られるようになった。「大森ホテル」(「山王公園」(東京都大田区山王三丁目32-6 map→)の敷地に建っていた)に泊まりながら家をさがし、初め

当地では希な「家賃が払える作家」 だったが、インクを水で薄めて使ったとか、家賃を滞納して大家に催促されたとか、 貧乏譚も残る。

翌昭和4年の9月17日(30歳)まで住んで、東京上野の桜木町(map→)に転居。近所の作家たちの訪問など人的交流の活発さをうるさく思ったのだろう。ダンス会があると宇野千代が秀子夫人を誘いにきて、その影響で夫人も断髪。宇野が川端について回るので、二人の仲があやしいと言われることもあったようだ。こういった“馬込文士村”の軟派な感じに川端は脅威に感じたのだろう。桜木町は一高時代からの憧れの場所だった。

当地にいたのは1年と4ヶ月ほどだが、その間に秀子夫人が臼田坂で転んで流産した。川端は仕事に手がつかなくなり、ちょくちょく遊びにきていた池谷信三郎が心配して妻の高価な帯やら指輪やらを提供、川端はそれを蒲田の質屋にもっていってしのぐ。

当地にいた頃川端は同人雑誌「文学」に参加。同誌の同人吉村鉄太郎が川端の家の向い(歩きでも5分とかからないところ)にいたので、何らかの交流があっただろう。

昭和20年三島由紀夫 (20歳)が自著を献本したところ川端 (45歳) から返礼があり、以後親交する。

|

洗足池(東京都大田区南千束 map→)でボートをこぐ川端康成 ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典:『馬込文士村 〜あの頃、馬込は笑いに充ちていた〜』(東京都大田区立郷土博物館 原典:日本近代文学館所蔵写真) |

参考文献

●『馬込文学地図(文壇資料)』(近藤富枝 講談社 昭和51年発行) P.88-99 ●『山本周五郎 馬込時代』(木村久邇典 福武書店 平成6年発行)P.79-81 ●「『雪国』について」(伊藤 整 ※『雪国(新潮文庫)』(川端康成 昭和59年発行)P.161-162) ● 『川端康成・三島由紀夫 往復書簡(新潮文庫)』(平成12年発行)P.33 ●『川端康成とともに』(川端秀子 新潮社 昭和58年発行)P.35-43 ●『馬込文士村の作家たち』(野村裕 昭和59年発行 非売品)P.147

※当ページの最終修正年月日

2025.4.21