| {column0} |

(C) Designroom RUNE

総計-

本日-

昨日-

| {column0} |

芥川龍之介の

|

|

昭和20年3月26日(1945年。 づけの添田知道(42歳)の日記に、戦争末期、愛煙家たちがどのように“タバコ”を入手したかが書かれています。

・・・

郵便を出しながら、山本へ、右を報せによる。・・・(中略)・・・喫茶のこと、教へる。なるほど、といふ彼は今朝からプラタナの葉を用ひてゐたのだといふ。二人で、すぱすぱとやって、別れる。わざわざありがとう、といふ。 茶がらをおいて来た。・・・(添田知道『空襲下日記』より)

「市太郎」は添田の義弟で、「ほうよく(鵬翼)」「キンシ(金鵄)」 「光」 はタバコの銘柄でしょう。 「山本」 は山本周五郎(41歳)で、「きく」は添田の妻。「廃物起酌」は廃仏毀釈を添田がもじったのでしょう。廃品利用といった意味でしょう。

紅茶、茶がら、イタドリやプラタナ(プラタナス?)の葉などがタバコの代用になるのですね !? 案外、“タバコ”って煙が出るものならなんでも良かったりして???

|

横須賀の海軍機関学校の教師になる1〜2ヶ月前、芥川龍之介(24歳)が『煙草と悪魔』(青空文庫→)という短編小説を書いています。悪魔が日本へタバコ(煙草)をもたらしたという伝説(そういった伝説が実際にあるかは分からない)を元にした作品です。従者に化けてフランシスコ・ザビエルに随行し来日した悪魔が、仕事がなく(日本にはキリスト教信者がまだ少なく、信者を

『煙草と悪魔』にも書かれているように、タバコの伝来の時期は文献によってまちまちのようですが、1550年前後に、ポルトガル人かスペイン人が伝えたというのは確かなのでしょう。ポルトガル人の種子島漂着(鉄砲伝来)が1543年で、スペイン人ザビエルの来日が6年後の1549年です。

タバコの原産地は、南米のボリビアとアルゼンチンの国境周辺であり、ポルトガルやスペインなどの西ヨーロッパへの伝来もさほど前ではなく、1500年代に入ってからです。1492年のコロンブスのサンサルバドル島到達に始まる西ヨーロッパの中南米侵略の歴史の中で、タバコがヨーロッパに広まっていったようです。

|

三島由紀夫は『煙草』(Amazon→)が川端康成に認められて文壇に登場しました。感覚と信念のままに生きようとしていた少年の静謐な心に、上級生から勧められた禁断の1本の煙草を喫うことで、小さくない波乱が生じます。タバコが「少年が青年になるための通過儀礼」の小道具だった時代のことを思い出しました。

それにしても、昔の作家の写真には、タバコを手にしたもの、

|

|

| 菊池 寛のタバコ | 岩田専太郎(左)と吉川英治(右)のタバコ。2人は新聞小説の名コンビ |

|

|

| 大佛次郎のタバコ | 夢野久作のタバコ。な、長っ! |

|

|

| 太宰 治のタバコ | 織田作之助のタバコ |

※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典は全て『昭和文学作家史(別冊1億人の昭和史)』(毎日新聞社)

当地(東京都大田区)の衣巻省三の家で、尾﨑士郎が火のついたタバコを梶井基次郎に投げつけたというのは、実話なんでしょうか?

マッチ擦るつかのま海に霧ふかし

身捨つるほどの祖国はありや(寺山修司)

金子正次が脚本を書き主演した「竜二」(Amazon→)の最後のタバコの場面を忘れ得ない人も多いことでしょう。ドラマ「北の国から」でも、印象的なタバコの場面がたくさんありました。母親が密かに喫うタバコ、優しい若い女性の先生が一人になった時に喫うタバコ、本当のことを打ち明ける時のタバコなどなど。

「火を貸す」という文化もありました。

1930年代、米国中西部で強盗と殺人を繰り返したポニーとクライドがもてはやされたのは、押収物にボニー(女性)が葉巻を咥える写真(Photo→)があり、それが報道されたからのようです。タバコを咥える女性はいてもさすがに葉巻を咥える女性はまだいなかったようで。

|

|

| 片野田耕太『本当のたばこの話をしよう 〜毒なのか薬なのか〜』(日本評論社) | 「特集=煙草異論(ユリイカ2003年10月号)」(青土社) |

|

|

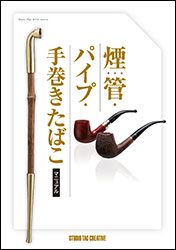

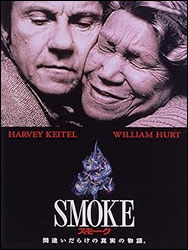

| 『煙管・パイプ・手巻きたばこマニュアル』(スタジオタッククリエイティブ) | 『スモーク」。原作・脚本:ポール・オースター、監督:ウェイン・ワン |

■ 馬込文学マラソン:

・ 芥川龍之介の『魔術』を読む→

・ 山本周五郎の『樅ノ木は残った』を読む→

・ 三島由紀夫の『豊饒の海』を読む→

・ 尾﨑士郎の『空想部落』を読む→

■ 参考文献:

●『空襲下日記』(添田知道

※当ページの最終修正年月日

2025.3.22