| {column0} |

(C) Designroom RUNE

総計-

本日-

昨日-

| {column0} |

寒さに耐え楚々と咲く梅の花

|

徳川家茂 |

文久3年2月13日(1863年。

、徳川幕府14代将軍・徳川

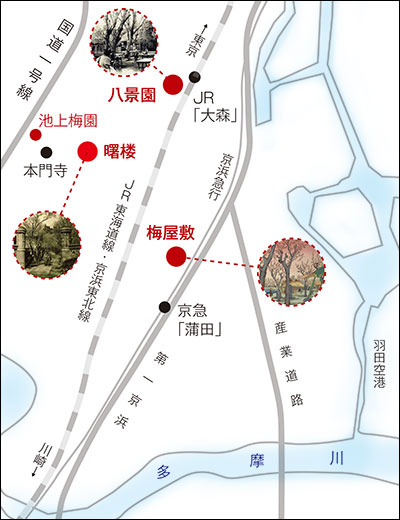

「梅屋敷」は旧東海道(以下、東海道)を行く人の憩いの場でした。当地(東京都大田区)の区域では、現在の第一京浜(国道15号線)の路線が、東海道とほぼ一致します(下図参照)。

前年(文久2年)8月15日(1862年)、英国公使館の通訳生・アーネスト・サトウ(19歳。後に江戸城の無血開城に貢献する)も「梅屋敷」に立ち寄り、その梅を讃えています。

アーネスト・サトウが立ち寄った3ヶ月ほど後には、「梅屋敷事件」というのもありました。

「梅屋敷」には、明治になって、明治天皇も9度足を運ばれたそうです。それはそれは、見事な梅だったのでしょう。

明治33年(1900年)に発表された「鉄道唱歌」(作詞:

|

|

明治17年に開園した「八景園」も梅や桜が見事で、東京有数の行楽地でした。大森駅の西口を出ると目前が丘状になっていますが、その少し川崎寄りあたりにありました。品川・横浜間に日本初の鉄道が敷設されたのが明治5年で、4年後の明治9年に大森駅が開業。交通の中心が、旧来の東海道から鉄道(東海道線・京浜東北線は大正3年に開業)に変わり、梅の新たな名所として「八景園」が注目されたのでしょう。

明治30年春、京都の

「この春は梅も

英照皇太后陛下の梓の宮を送迎し奉りける昨日の大森停車場の有様こそ心言葉も及ばれね我忠愛なる

5年後の明治35年には、明治天皇の皇后(後の昭憲皇太后)が「八景園」に行幸されました。その時、加納久宜の家に立ち寄り、その記念碑が残っています(「大森山王ホームズ」(東京都大田区山王三丁目31-21 Map→ Photo→)の敷地内)。

|

「

明治35年、「東京朝日新聞」の記者8名(

・・・美事なるは

「曙楼」の閉鎖(昭和4年)間近でしょうか、今井達夫が佐藤朝山(後の玄々)につかまって連れて行かれています。昭和28年、当地に古書店「山王書房」を開いた関口良雄は、門だけが残る「曙楼」へよく散歩でいったようです。

あと、原村(現在の矢口(Map→)あたり)にも、「立春梅園」というのがあったようです。

現在、当地で一番の梅の名所は、「池上梅園」(東京都大田区池上二丁目2-13 Map→ Site→)でしょうか。

|

|

| 原村の「立春梅園」の図。画: |

「池上梅園」は、空襲で焼けるまで伊東深水の自宅兼アトリエだったところ。30種370本の梅がある。今頃(2月13日頃)行くと、3〜4分咲きか? |

当地(東京都大田区)に梅が多いのは、土壌が梅の栽培に適していて、梅の実を穫るために多く植えられたからなんだそうです(老木は鑑賞用に)。当地には、「梅の木通り」「梅田小学校」(梅田町があった)もあります。城南信用金庫の経営トップだった

|

|

| 『ウメ(ハンドブック)』(文一総合出版)。著:大坪孝之、写真:亀田龍吉 | 梅田 操『ウメの品種図鑑』(誠文堂新光社) |

|

|

| 井伏鱒二『夜ふけと梅の花 山椒魚 (講談社文芸文庫)』 | ミニ紅梅の盆栽 |

■ 馬込文学マラソン:

・ 関口良雄の『昔日の客』を読む→

■ 参考文献:

●『大田区史年表』(監修:新倉善之 東京都大田区 昭和54年発行)P.393 ●『記された大森駅 ~文芸にみる130年の歴史~』 (東京都大森貝塚保存会編 平成18年発行) ●『幸徳秋水(日本の名著)』(中央公論社 昭和45年発行)P.28-30 ●『幕末維新江戸東京史跡辞典』(新人物往来社 平成12年発行)P.271-172 ●『馬込文学村二十年』(今井達夫 鵠沼を語る会 平成24年発行)P.25-28 ●『大田文学地図』(染谷孝哉 蒼海出版 昭和46年発行)P.197-202 ●「池上梅園(パンフレット)(東京都大田区都市基盤整備部大森まちなみ維持課)」 ●「曙楼の跡」(デジカメ散策「大田区の史跡・歴史」→) ●「「暗香浮動」道行(第1回)」(川村伸秀)(Kawamura Office/東京逍遥→)

※当ページの最終修正年月日

2024.2.11