| {column0} |

(C) Designroom RUNE

総計-

本日-

昨日-

| {column0} |

昭和22年3月28日(1947年。 「労働基準法」が裁可され(前日(27日)に閣議決定された)、10日後(4月7日)より施行されます。

同法は、前年(昭和21年)に公布された「日本国憲法」の人権尊重の立場を受けて労働者保護を目的にした基本法で、労働の最低基準を定めたもの。同法を元に、「最低賃金法」「労働安全衛生法」「労働者災害補償保険法」などが制定されていきました。労働者保護の法整備が進んでいなかった本国において画期的な法律でした。

資本家(使用者)と労働者は対等な契約当事者ですが、「代わりの労働者はいくらでもいる」という無知で傲慢な優越感が資本家にあると、労働者が劣悪な環境に追い込まれていきます。そういった“暴力”があっても、その労働で生活の原資の大半を得ている場合、労働者は抗議できず泣き寝入りしがちです。労働者保護を目的にした「工場法」が明治44年に制定されましたが、規制基準が低く、また有効な監督機関がなかったこともあって、ほぼ効力のないものでした。

|

| 大規模化する工場(明治後期) ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典: 日本経済新聞/紡績業と団結 英国に対抗 「五綿八社」の興亡(4)→ |

労働現場の理不尽さの中で、労働に対する考察を深め、それを周知する言論活動、表現活動、デモやストなどの労働争議が起き、文学の世界でも労働現場の悲惨とそれに対する抵抗を描いた数々のプロレタリア文学が生み出されていきました。

|

|

日本での労働研究は、大正6年に当地(東京都大田区)に越してきた山川 均(36歳)・菊栄(きくえ)(27歳)夫妻が1つの中心になりました。すでに山川と荒畑寒村は週に1回労働組合の研究会を持っていましたが、翌大正7年、2人(山川と荒畑)は冊子「青服」を発行。そこに掲載された記事が各地で頻発した米騒動を煽動しているとして山川は4ヶ月間下獄(4度目の下獄か)しています。

大正8年頃からは、山川夫妻の元に、女性も出入りし、労働問題や社会主義・ロシア革命について学ぶ会が2週に1-2回ペースで持たれました。労働運動は、人権を訴える運動であり、「男性の下に置かれてきた女性」の解放と自立を促す運動ともリンクしていました。

|

|

|

徳永 直 |

稀有な労働者作家・徳永 直も、大正11年に1ヶ月間ほど(徳永24歳)、山川夫妻の前衛社に居候しました。当地(東京都大田区)を去った後、徳永は植字工をしながら労働運動に邁進、大正13年の博文館印刷所の7日間にわたるストでは、賃金3割アップを勝ち取りました。プロレタリア文学の名作『太陽のない街』(昭和4年発行、徳永30歳 NDL→)は東京小石川の共同印刷での争議をテーマにしたものです。

当地(東京都大田区)にゆかりある作家だと、昭和9年、広津和郎(43歳)も『昭和初年のインテリ作家』で、出版社に対して料金交渉(一時金ではなく印税での支払いを要求)すべく「芸術協会」(文筆業の組合)が立ち上がるよう促すも、理解が得られない様を描きました。それなりに成功している作家たちは、暴利を得る資本家(出版社。当時、円本でぼろ儲けしていた)に立ち向かうのではなく、対抗意識や嫉妬から、芽の出ない作家たちに恩恵があることをこそ良しとしないのでした。また、作家たちは要求を出すことで資本家に睨まれることも恐れるのでした。

昭和6年より書き継がれた間宮茂輔(32歳-)の『あらがね』にも、労働現場の過酷さと労働争議の様子が書かれています。

戦前の労働研究や表現活動は、当局の弾圧によって実を結びませんでしたが、彼らの学び・活動・闘いを通し社会は知見を蓄積していったのであって、その知見が「労働基準法」の成立と受容に影響したことでしょう。

|

「労働基準法」は、121条から成り、13章にグルーピングされています。特に、第1章(1-12条)の1条-7条は、労働者の人権保護上重要な規定であり、「労働憲章」と呼ばれています。まずは、これだけでも理解したいものです。

第1条(労働条件の原則)では、労働者が人間的生活を営める労働条件でなくてはならないとし、さらに、この法律で定める条件はあくまで最低のものなので、この基準を理由に条件を下げてはならず、その向上を図らなければならないとしています。

第2条(労働条件の決定)では、労働者と使用者が対等の立場にあるとし、両者が対等な立場で結んだ契約を、両者が遵守しなければならないとしています。

第3-4条(均等待遇)では、労働者の国籍や心情や社会的身分や性別を理由に、賃金や労働時間などの労働条件を変えてはいけないとしています。

第5条(強制労働の禁止)では、使用者が、労働者の精神や身体を追いつめる形で労働を強制してはならないとしています。

第6条(中間搾取の排除)では、法律で許される場合以外の中間搾取をしてはならないとしています。

第7条(公民権行使の保証)では、労働時間内であっても、選挙権などの公民の権利の行使を妨げてはならないとしています。

「労働基準法」ができたからといって、労働の問題が全て解決した訳でなく、いまでも法の網の目を潜った“違法”な労働が処処で見られます。法の網の目を潜ろうとするのが悪いのですが、“違法”が温存しているのは、市民が「労働基準法」とそれの元になっている「憲法」を理解するのを怠ってきた結果とも言えそうです。

2000年代に入って、働くことのできない若者の増加も問題になってきました。親の家を出て、自ら稼ぎ、それを元手に「自分が選んだ道を親に気兼ねせずに歩んでいける自由」の良さを感得させる教育(自立心の涵養)が欠如しているのではないでしょうか?

|

|

| 星田淳也『働くならこれだけは知っとけ! 労働法』(慶應義塾大学出版会)。労働の問題を網羅。労働条件、人事異動、女性の労働、ハラスメント、労災、非正規雇用、労働組合などについて | 今野晴貴『日本の「労働」はなぜ違法がまかり通るのか? 』(星海社)。日本には、なぜ、過労死するほど仕事があって、自殺するほど仕事がないのか? |

|

|

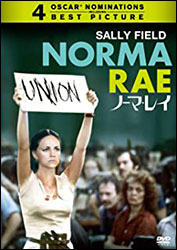

| 鈴木 一『小さな労働組合 勝つためのコツ 〜攻める・守る・長く続け〜』(寿郎社)。パワハラ、セクハラ、賃下げ、解雇などにどう立ち向かうか | 「ノーマ・レイ」(昭和54年米国)。監督:マーティン・リット。サリー・フィールド。2人の子持ちシングルマザーが労働者の権利に目覚めゆく |

■ 馬込文学マラソン:

・ 広津和郎の『昭和初年のインテリ作家』を読む→

・ 間宮茂輔の『あらがね』を読む→

■ 参考文献:

●「労働基準法」(アジア歴史資料センター(国立公文書館)→) ●「労働基準法」(土田道夫、岡村優希)※「日本大百科全書(ニッポニカ)」(小学館)に収録(コトバンク→) ●「森田千世・山川菊栄 年譜」(山川振作)※『おんな二代の記』(山川菊栄 平凡社 昭和47年初版発行 昭和63年発行15刷)収録 ●『山川 均自伝』(岩波書店 昭和36年初版発行 昭和45年発行7刷)P.369-370、P.463-468 ●『覚めよ女たち ~赤瀾会の人びと~』(江刺昭子 大月書店 昭和55年初版発行 昭和56年発行2刷)P.8-12、P.20-26、126、P.215-217、P.125-127 ●「徳永 直(自筆)年譜」※『現代日本文学全集77』(筑摩書房 昭和32年発行)に収録 ●『詳説 日本史研究』(編集:佐藤

※当ページの最終修正年月日

2025.4.6