| {column0} |

(C) Designroom RUNE

総計-

本日-

昨日-

| {column0} |

左の人物が行く道が「八景坂」? それとも、右の二人が上ってくる道が「八景坂」?

|

柳田國男 |

昭和11年1月18日(1936年。 柳田國男(60歳)の著書『地名の研究』(古今書院)が発行されました。そこに、当地(東京都大田区)にある「八景坂」について一章を割いて書いています。冒頭に、

・・・どう考へて見ても八景一覧の地とは思はれぬ。・・・(柳田國男『地名の研究』より)

と書き、「八景坂」の「はっけい」は、岡の端の部分を指す「ハケ」(または「ハッケ」)からきているものと推測しています。日射・通風・水利の良い「ハケ」は居住に適していることから、「ハケ」の付く地名が日本各地にあるそうです。

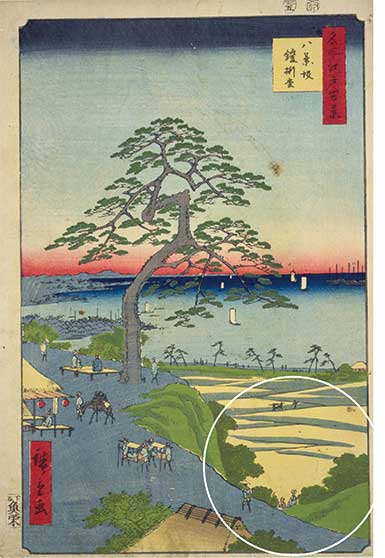

上の絵は、広重の「名所江戸百景」の一枚「八景坂

・・・八景の見当らない大森の八景坂は、岡の上の村里から浜辺へ下りて行く坂のこと・・・(柳田國男『地名の研究』より)

現在はJR京浜東北線「大森駅」西口(

|

|

| 「山王小路飲食店街」(通称:地獄谷)へ下る階段。同商店街は「ひよっこ」(NHK)などのロケ地にもなった | 駅ビル「大森ララ」内の大森駅北口へ行く階段。左手前の案内板が、鎧懸松があったことを示している |

「八景坂鎧掛松」の全体は以下の通りです。

|

| 歌川広重作「八景坂鎧掛松」※「パブリックドメインの絵画(根拠→)」を使用 出典:国立国会図書館デジタルコレクション→ |

白丸で囲った部分が、このページのタイトル部の箇所です。白丸内上部の、

この地の「八景」が愛でられるようになったのは江戸後期からでしょうか。景山(社格斎。大野五蔵。隣の大井村の名主だった。1847年没)の句碑の裏に当地の八景を詠んだ句が刻まれています。天祖神社の階段の左手に半ば埋もれて立っています(Photo→)。

|

歌川広重 |

「東海道五十三次」の絵師として名所絵の第一人者となった広重(初代)が、「名所江戸百景」を手がけ始めるのは、安政3年(1856)の2月。安政5年(1858年)9月(61歳 ※誕生日不明のため、60歳かも)に死去するまでの2年7カ月間描き続けられました。

前年(安政2年(1855年))に「安政大地震」(阪神淡路大震災に近い規模)があり、江戸とその周辺に大きな被害が出たため、「名所江戸百景」には、その復興への願いや果たされた復興を

「八景坂鎧掛松」は「名所江戸百景」の比較的最初の頃の作品(安政3年5月に出版許可)です。黒船来航(1853年)の3年後です。浮世絵には宣伝効果を狙ったものも多く、「八景坂」のある

その後、「八景坂」という名が定着しました。明治17年に創設され東京郊外随一の遊園地になった「八景園」(現在の天祖神社あたり一帯)の影響も大きいことでしょう。田山花袋は「八景園」に上る坂を「八景坂」としています。

中村

時代や人によって、「八景坂」の場所は、これだけまちまちです。

|

|

| 梶 よう子『広重ぶるう (新潮文庫)』。鳴かず飛ばずの浮世絵師・広重が、顔料「べろ藍」に出会い、名所絵の大家に |

|

|

| 横関英一『江戸の坂 東京の坂(ちくま学芸文庫)』。坂名の由来を徹底研究。「坂道研究」の古典的名著 | 原 征男、瀧山幸伸、武田勝彦、池田 健『東京の「坂」と文学 〜文士が描いた「坂」探訪〜』(彩流社) |

■ 馬込文学マラソン:

・ 尾﨑士郎の『空想部落』を読む→

■ 参考文献:

●『地名の研究』(柳田國男 古今書院 昭和11年発行)P.303-306 ●「ララと松 〜伝説の鎧懸松が、ここにあった。〜(パンフレット)」(発行:大森ララ) ●「山王小路飲食店街(聖地巡礼MAP)」(新潟日報→) ●『大田区の史跡散歩(東京史跡ガイド11)』(新倉善之 学生社 昭和53年発行)P.10-12、P.16-17 ●『謎解き 広重「江戸百」(集英社新書)』(原信田 実 平成19年初版発行 同年発行2刷)P.15-16、P.30、P.43-48、P.70、P.225 ●「街道と村の道」(櫻井邦夫) ※『大田区史(中巻)』(東京都大田区 平成4年発行)P.764 ●『入新井町誌』(編:角田長蔵 入新井町誌編纂部 昭和2年発行)P.25-27 ●『東京の近郊 〜一日二日の旅〜』(田山花袋 磯部甲陽堂 大正9年発行)P.248-249 ●『汀女句集』(中村破魔子 甲鳥書林 昭和19年発行)P.101-102、P.132 ●『看板大関』(尾﨑士郎 宝文館 昭和32年発行)P.169-172 ●地図「東京府荏原郡 大森町 入新井村」(東京逓信管理局 明治44年発行)

※当ページの最終修正年月日

2025.1.18