| {column0} |

(C) Designroom RUNE

総計-

本日-

昨日-

| {column0} |

|

昭和23年11月2日(1948年。

づけで、三島由紀夫(23歳)が、

・・・今度の小説、生れてはじめての

三島はすでに、16歳で書いた『花ざかりの森』や、19歳から20歳にかけて書いた『中世』『煙草』などである程度知られる存在になっていました。22歳で東大法科を卒業して大蔵省に任官しますが、およそ8ヶ月後、 坂本が大蔵省に三島を訪ね、長篇の書き下ろしを依頼、三島はその一本にかける覚悟で、5日後に大蔵省を辞めています。上の手紙はその2ヶ月後のもの。

その「生れてはじめての私小説」が『仮面の告白』(Amazon→)になります。三島はこの小説で、タイトルどおりに自らの「仮面(上っ面)」を意識し、それを

三島は、心理学者の望月

作品では、初めて射精した時のことや、自身の同性愛的傾向にも言及されます。24歳の作品ですが、その天才性(早熟性)はもちろんのこと、その勇敢さがすごい。

・・・彼は雪に濡れた革手袋をいきなり私のほてっている頬に押しあてた。私は身をよけた。頬になまなましい肉感がもえ上り、

──この時から、私は近江に恋した。

それは、そういう粗雑な言い方が許されるとすれば、私にとって生れてはじめての恋だった。しかもそれは明白に、肉の欲望にきずなをつないだ恋だった。

私は夏を、せめて初夏を待ちこがれた。彼の裸体を見る機会を、その季節がもたらすように思われた。更に私は、もっと

三島が勇敢なのは、それまでに“心の中の地獄”を体験したからに違いありません。そこからの脱却を熱望したからこそ人生を賭する冒険に出ることができたのでしょう。

|

小島政二郎が苦しんだのは、その勇敢さの欠如でした。それはある意味、小島が恵まれた生活(平々凡々の日常が可能な)を送ることができてきたことを表します。しかし、小島は小説家になりたかった。

その場の空気を損いたくないばかりに、気持ちは「いいえ」でも「はい」と言ってしまう。つまりは空気を読んでしまう。佐佐木茂索(文春の2代目社長)から「お前のように、いつもおこらずいられたら、さぞいい気持だろう」と言われますが、小島としてはそれが悩みの種だったのです。「怒らないでいられる」のではなく「怒ることができない」のであって、つまりは「自分に嘘をついている」。その気の弱さは、小説家として致命的でした。

散々悩んだ挙句、小島は、次のような心境に至ります。

・・・まず自分で自分の性格を知り尽くすことだった。自分で自分に裸になることだった。裸になるには、自分を小説のモデルにして四方八方からリアリズムの光りを浴びせて観察し解剖することだった。そうして小説に書いて世間に発表して、江戸時代の罪人を日本橋の橋の

これが私に残された唯一つの鍛錬の道だった。

・・・(小島政二郎『眼中の人』より)

その後の小島は、「芸術の中では、一

|

田山花袋 |

自分を解剖するかのごとくの「

日本では、一般に田山花袋の『

『蒲団』には、女学生の弟子を家に住まわせた作家が、しだいに彼女にひかれ、でも、彼女の恋人が現れて、結局は彼女を破門するまでが描かれています。その最後の下りが文壇に衝撃を与えました。

・・・時雄は机の

性慾と悲哀と絶望とが

薄暗い一室、戸外には風が

花袋は、モーパッサンと森 鴎外から大きな影響を受けたようです。

日本の近代文学は、ヨーロッパ文学の影響を受けた坪内逍遥が、明治20年代、小説での「写実」の必要を主張したところから始まります。ヨーロッパでは江戸幕府初頭くらいから自然科学が飛躍的に進歩し、幕末くらいになると自然科学の方法が文学にも影響を及ぼし始めます。科学者がそうであるように、作家たちも、善悪の観念に囚われることなく、ありのまま(自然の)現実・事象を受け止め、その因果を考察し表現しようとし始めたのです(「自然主義」)。フランスのフローベール、ゾラ、モーパッサンあたりが有名です。

明治22年、鴎外はゾラを紹介、翌年(明治23年)『舞姫』 (Amazon→ 青空文庫→)を発表し、そこに自身のありのまま(自然な)経験を盛り込みました。その後の島崎藤村の『新生』もそうですが、日本での「自然主義」は「私小説」として開花、大正年間に黄金期を迎えます。

|

|

| 安藤 宏『「私」をつくる 〜近代小説の試み〜 (岩波新書)』 | 植原 亮『自然主義入門 〜知識・道徳・人間本性をめぐる現代哲学ツアー〜』(勁草書房) |

|

|

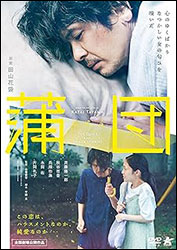

| ハインツ・コフート『自己の分析』(みすず書房)。監訳:水野信義、笠原 嘉 | 「蒲団」。田山花袋の『蒲団』の舞台を現代に置き換えた意欲作。監督: |

■ 馬込文学マラソン:

・ 三島由紀夫の『豊饒の海』を読む→

・ 小島政二郎の『眼中の人』を読む→

■ 参考文献:

●『三島由紀夫研究年表』(安藤 武 西田書店 昭和63年発行)P.63-79 ●『決定版 三島由紀夫全集(38)』(新潮社 平成16年発行)P.507 ●『小島政二郎全集 第十二巻』(鶴書房 昭和42年発行)P.86-P.99 ●「自然主義」(中村光夫)※『新潮 日本文学小辞典』(昭和43年初版発行 昭和51年発行6刷)に収録

※当ページの最終修正年月日

2024.11.2