| {column0} |

(C) Designroom RUNE

総計-

本日-

昨日-

| {column0} |

|

敗戦から8ヶ月ほどたった昭和21年4月8日(1946年。 )、山本有三(58歳)が世話役になって「国民の国語運動連盟」が設立されました。

GHQは、進駐直後、司令第2号(昭和20年9月3日)で、都会の市界・区界に市・区の名称をローマ字で記すよう司令、昭和21年3月には国語としてローマ字を採用すべしと勧告しました。日本国内でも、漢字廃止論が活発に論じられるようになります。漢字は文字数が膨大で、その習得に時間がかかるので、国民は漢字の一部しか習得できず、国民の知的水準を制限しているというのです。漢字を廃止してローマ字使用になれば、漢字習得の負担がなくなり、国民はそれだけ先に進めるというのです。「読売報知」(現「読売新聞」)は「漢字を廃止せよ」という社説を掲載し、志賀直哉(63歳)などはもっと極端で、日本語自体を廃止してフランス語の採用を提案(「改造」昭和21年4月号)。こういった国語や漢字が廃止されるかもしれないといった瀬戸際に、79名もの識者が集い「国民の国語運動連盟」が結成されたのでした。

山本は戦前から公用文に難解な漢字が使われるのを問題視してきましたが漢字の廃止には反対で、ローマ字化の提言を携えて訪ねてきたGHQのホール少佐を「日本語の問題は自分たち日本人の手で解決する」と突っぱね、漢字を守りました。山本は「漢字に関する主査委員会」の委員長になって「当用漢字」制定の立役者ともなりました。これらを推進するために貴族院議員となり、昭和22年、貴族院が廃止されると、第1回参議院選挙に立候補、全国区で9位で当選、昭和28年(65歳)まで務め上げました。山本が当地(東京都大田区山王三丁目45 Map→)に住んだ時期とほぼ重なります。

「当用漢字」を制定して漢字を制限する意味は、公用文(法令など)や出版物(新聞、雑誌、書籍など)などで難解な漢字が使われ放題だと多くの国民に理解できず「国語の民主化」に反するからです。民主化はGHQが望むところでもありました。

「当用漢字」の「当用」は「仮に」の意味です。とりあえず、使用頻度が高い1,850文字が選ばれ、公用文や出版物などでの漢字使用の目安とされました。漢字の字体も、簡素化・統一化された新字体で提示されました。漢字を理解しやすく書きやすくするのも漢字を民主化(みんなのモノに)するためです。漢字は10万字ほどもあるので、ずいぶん絞られました。

調査・検討が一段落した昭和56年、「当用漢字」が廃止され、代わって「常用漢字」1,945文字が内閣から発表されます。平成22年に改定されて2,136文字になりました。義務教育期間中(小学校・中学校)に慣れ・できれば読み書きを習得することが望ましいとされる漢字を「教育漢字」といいますが、「常用漢字」とほぼイコールです。小学校学習指導要領には1,006文字が記載されており、中学校では残りの常用漢字も読めて使い慣れ、高等学校では常用漢字の読み書きができるようになることが求められています。2千文字ちょいですね!

2千文字超の習得は気が遠くなりそうですが、漢字には象形性があるし(このページのタイトル辺りに「鳥」(青い鳥)が飛んでます)、また漢字を構成する

部首には、手に関係する漢字に使われる「

詳しく見ると、「打」の右側の部分(

あと重要なのが、漢字の部品が

こういった、部首や旁やその他の部品の意味や音を理解すると、初めて見る漢字でも意味や読みを推測できます。

|

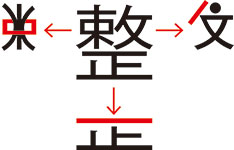

漢字「整」の成り立ちを知った時は、思わず膝を打ちました。右上の部分は「

棒を持った人の象形の「ノ文」を持つ漢字には、「教」「改」もありますが、教えるのも、改めさせるのも、昔は棒や鞭を使ったようで、体罰肯定の野蛮な時代があったことを漢字が物語っています。「

下ネタで恐縮ですが、「

難しい漢字を使ってさも上等な文章であるかのように気取るのはどうかと思いますが、面白い漢字はどんどん使って日本語を豊かにしていきたいものです。植物名や鳥の名や地名なども漢字で書いた方がその特徴がよく伝わります。ただし、多くの人に読ませる文章なら、常用漢字以外の漢字や特殊な読みには振り仮名が必要ですね(公用文や出版物などでは必須)。

他の漢字語圏の人とコミュニケートできるのも漢字のいいところですし(差別主義者はそれが嫌みたい)、漢字だけを追っていくだけでも要点をそれなりに理解できるのもいいですね。文章で印象付けたいところを漢字にし、あとは仮名書きにすることで文章にメリハリをつけることもできます。

|

|

| 円満字 二郎『常用漢字の事件簿 』(日本放送出版協会)。漢字にまつわる怪事件・珍事件から見えるものは? “ミゾウユウ首相”も登場! | 『部首から知る漢字のなりたち』(理論社)。監修:落合淳思 。漢字学習は、部首の成り立ちを知るところから。知っているようで案外知らない? |

|

|

| 根本 浩『語呂合わせで覚える 書けない漢字が書ける本 (角川ソフィア文庫) 』。ほとんどの人が書けない憂鬱とか蘊蓄とかを書いて自慢しよう! 語源にも触れている | 『死者の書(白川 静の絵本)』(平凡社)。編・画:金子都美絵。白川 静の著作から抜粋され、再構成されている。生まれ、育ち、老い、そして死ぬ・・・。漢字から想う人の一生 |

■ 馬込文学マラソン:

・ 志賀直哉の『暗夜行路』を読む→

■ 参考文献:

●『国語問題論争史』(福田

※当ページの最終修正年月日

2025.4.6