| {column0} |

(C) Designroom RUNE

総計-

本日-

昨日-

| {column0} |

佐伯祐三(大正14年。27歳)が描いたエッフェル塔の見える街角。佐伯は辻 潤がパリにいた昭和3年8月、パリに近い地の精神病院で、一切の食事を拒んで衰弱死した ※「パブリックドメインの絵画(根拠→)」を使用 出典:「「旅への憧れ、愛しの風景 マルケ、魁夷、広重の見た世界」展」(猫アリーナ→)

|

|

パリでの辻 潤 |

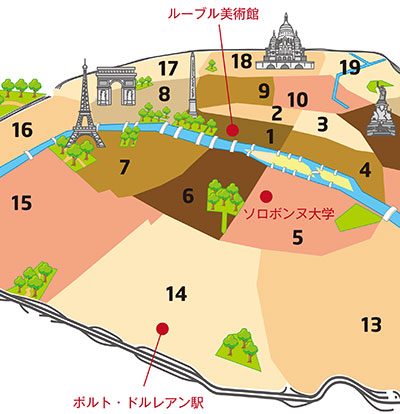

昭和3年7月14日(1928年。 この日はパリ祭、パリのソルボンヌ大学(Map→)前の広場の人だかりで、辻 潤(44歳)が日本人仲間と春歌をがなり、パリの人たちを驚ろかせたといいます。パリの人たちに向かって辻らは 「奴らにァこの歌の意味がてんで分らんじゃないか、 ざまあ見ろ!」と叫んだとか。フランス語がほとんど読めず喋れずの辻ですから、日々のフラストレーションが蓄積、爆発したもよう。

ところで、辻はなぜパリにいるのでしょう?

この昭和3年の1月から約1年間、「読売新聞」の海外文学特置員の肩書きでの渡仏。辻の翻訳した『唯一者とその所有』が

2人が住んだのは、パリ14区、メトロ(地下鉄)「ポルト・ドルレアン駅(Map→)」近くのホテルの5階。パリの南端なので静かでした。

春歌絶唱のエピソードは勇ましいですが、パリでの辻は、ホテルからほとんど出ず、本を読んだり、書き物をしたり、タバコをふかしたりでした。パリのダダイストやシュールレアリストとも会おうとしませんでした。文化・芸術のメッカとして憧れてきたパリでしたが、いい印象を持たなかったようなのです。古風・地味・灰色・ケチなどと評し、ルーブル美術館の作品についても「僕の生活などとはなんの関係もない」。パリに来て、つくづくと自分が日本人であること、また、日本の良さに気づいたようです。1年経っての辻の帰国第一声が「疲れたよ」「とにかく天皇陛下バンザイだよ」だったというので、治安維持法(大正14年制定)による個人主義・自由主義の弾圧と軌を一にした日本回帰の風潮に、辻も何らかの影響を受けたのかもしれません。または、お得意の自虐・

|

| パリは南端から北端まで15kmほどのようなので、宿からルーブル美術館まで、歩きでも3時間ほどで行けたか |

息子(辻まこと)の方は、買い物に毎日出歩き、自転車で方々を巡り、かなりパリ通になったようです。でも、父親と同様、パリに思ったほどのものを見出せず、幻滅しています。ヨーロッパの幾何学的に結晶されたような街並みに人間精神の偉大さを感じていたものの、途中から「急につまらなく感じられ、なにかヨーロッパにだまされていたようにおもわれた」とのこと。ルーブル美術館では「自分の肌に合わない、それでいてこの土地で確実な評価をもっている作家の作品」に注目、ヨーロッパと日本の美意識の違いに思いを巡らせました。

|

松尾邦之助 |

ホテルにこもりっきりの辻を松尾

松尾は、辻父子が来る6年も前(大正11年。23歳)からパリにいました。東京外国語学校の仏文科を卒業後、

フランスに着いたばかりの松尾の心を、フランス女性の美しさが打ちました。

・・・マルセイユの町で見た南仏の女たち、戦争で夫や父を失った喪服の女が実に美しいと思った。彼女らのなんと明るい瞳、いずれも均整のとれた八頭身の肉体、白いしまった筋肉、ふくれた豊かな胸、このような女性が、もし、わたしと恋仲になったとする。よろしい、場合によっては、日本を捨てフランスに永住してやろう。生活ができ、環境が自由で快適だったら、そこが祖国なんだ。偶然日本に生まれたからこそ、日本を愛しているだけの話だ・・・

とはいえ、少々フランス語ができたからといって巷でペラペラと話されるフランス語の意味が分かる訳もなく、松尾も最初は「在異国性症候群」(言葉が通じない孤独からくる突発性鬱病)に陥りました。しかし、そこに、佐藤朝山が登場。佐藤は大正11年10月(34歳)より、美術院の奨学金でパリのブールデルの美術研究所に通っていました。2人して女郎屋をハシゴし、娼婦たちのオープンな姿を見て、「フランス人とて同じ人間」と達観、松尾は俄然、元気が出ます。瞬く間に、ソルボンヌ大学の才媛・セシルといい仲になるまでに成長(?)しました。“エロス”で身を滅ぼす人もいれば、“エロス”をエネルギーに道を開いて行く人もいるってことですね。

松尾は、「オート・エチュード・ソシアル(高等社会学院)」に学び、貿易商の雑役をへて「パリ日本人会」の書記となります。日本人会といってもパリ在住の日本人の吹き溜まりのような場所ですが、そのポストについたのをきっかけに、石黒敬七、藤田嗣治、中西顕政(貧しさのどん底にあった松尾に資金援助した最大の恩人)、エミール・ステニルベール・オベルラン、アンドレ・ジッド、ロマン・ローランらとも交流することとなります。日本文化を紹介する雑誌「ルヴュ・フランコ・ニッポンヌ」を発刊、辻父子がパリに来た昭和3年頃には、新たにちっぽけな印刷工場を構え、雑誌以外の出版にも乗り出していました。その新工場が辻父子が逗留していたのと同じパリ14区で、辻のホテルを訪ねるようになったのでしょう。松尾は、戦後、辻の評伝や辻の著作の解説を書き、辻の理解者としても知られています。

松尾がステニルベール・オベルランと共同で仏訳した日本関連の書籍は、『其角の俳諧』『枕草子』『修禅寺物語』『日本仏教諸宗派』など多数に及びました。両者は、日本文化の海外への紹介者としてもっと知られていい人物です。ロマン・ローランは倉田百三の『出家とその弟子』をドイツ語訳で読んで感動、その仏訳を試みましたが難渋していました。そんな時、松尾訳の『修禅寺物語』を読んで感心し、『出家とその弟子』の仏訳を依頼したそうです。仏訳の『出家とその弟子』に付されたロマン・ローランによる熱烈な序文には、このような経緯があったのですね。

その頃(昭和3年頃)、武林無想庵(48歳)、村松正俊(33歳)、林

辻父子や松尾がパリにいた昭和3年、吉屋信子(32歳)も円本の印税を全投入して、伴侶であり秘書でもあった門馬千代を伴って、シベリア鉄道経由でパリにやってきました。

辻父子、松尾、吉屋らがパリにいた昭和3年、佐伯祐三(30歳)はパリ郊外の精神病院で衰弱死しています。

大正7年に離日した長谷川潔も、昭和3年頃には、パリ18区に住んでいました。長谷川は、昭和55年に89歳で没するまで、一度も日本に戻りませんでした(日本で個展が開かれた時も)。

|

|

| 高遠弘美『物語 パリの歴史 (講談社現代新書)』 | 鹿島 茂『パリの日本人 (中公文庫)』 |

|

|

| 松尾邦之助『巴里物語〈復刻版〉』(社会評論社) | 朝日 晃、野辺山暁治『佐伯祐三のパリ』(新潮社) |

■ 馬込文学マラソン:

・ 辻 潤の『絶望の書』を読む→

・ 辻まことの『山の声』を読む→

・ 倉田百三の『出家とその弟子』を読む→

・ 吉屋信子の『花物語』を読む→

■ 参考文献:

●『辻 潤 〜芸術と病理〜』(三島 寛 金剛出版新社 昭和45年発行)P.76-87 ●『添田唖蝉坊・知道 〜演歌二代風狂伝』(木村聖哉 リブロポート 昭和62年発行)P.136-142、P.255 ●『絶望の書』(辻 潤 オリオン出版社 昭和44年発行)P.221-271 ● 『辻まこと・父親辻 潤』(折原脩三 リブロポート 昭和62年発行)P.76-86 ●『パリの日本人(中公文庫)』(鹿島 茂 平成27年発行)P.165-207

※当ページの最終修正年月日

2024.7.14