(C) Designroom RUNE

総計-

本日-

昨日-

| {column0} |

「

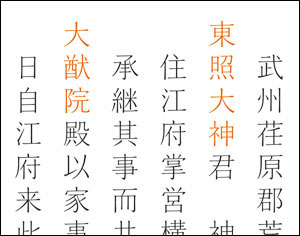

刻まれている文字はほぼ鮮明に保存されている。19行で全586文字。いったい何と書かれているのだろう?

漢文を読むのは高校の授業以来だが、「返り点」のことなどを思い出しながら、当てずっぽうで読んでみた。

木原氏の来歴や、当地の様子が書かれている。江戸の南3里(約12km)の場所にあって人や馬の行き来が多く賑やかで、遥かなる海と美しい

|

「薬師堂」にあった頃の「桃雲寺再興記念碑」 |

おや?っと思ったことが、2つある。

1つは、この碑が建った寛文4年(1664年)の3年前(寛文元年。1661年)には、「義民六人衆事件」の発端になった年貢増徴がすでに始まっていた。領主の木原氏は、夜中に検地して、道や土手や

もう1つは、碑文に、「ある重要な人物の名」が欠落していること。このページの冒頭の写真は碑の上部を拡大したものだが、活字にすると以下のとおりだ。

|

「

不思議なことに、2代将軍・秀忠の名がない。秀忠の在位期間(1606年~1623年)の17年間には、領主の木原氏とて世話になったことだろう。が、彼の名がない。「桃雲寺再興記念碑」が建つ56年前の慶長13年(1608年)、当地の名所・本門寺の五重塔が建った。これは、秀忠の疱瘡快癒の立願成就のお礼に秀忠の乳母・

「桃雲寺再興記念碑」は林

徳川の15代までの将軍の名で、初代・家康の「家」の文字が入らないのは4名のみ。その中でも、2代目・秀忠には、「秀」が入っている。天正18年(1590年)、秀吉から一字もらったもので、秀忠は「秀吉に忠誠を尽くす」とも読める。10年後の関ヶ原の戦いでは、家康を総大将とする東軍は「豊臣家に仇為す者を成敗する」という大義名分で戦った。ところがその15年後の慶長20年(1615年)、家康は「大坂の陣」(冬・夏)で大坂城を攻め落とし、秀吉の跡取りの秀頼とその母の淀君を自殺に追み、豊臣家を滅ぼした。家康の「秀吉への忠誠」は権力を奪取するための方便だったのだ。さらにいえば、秀頼の妻は秀忠の娘(千姫)であり、秀頼の母(淀君)は秀忠の妻・

鵞峰は、家康(徳川家)のそんな思いを忖度し、「桃雲寺再興記念碑」に秀忠を入れなかったのだろう。

絶対権力者が存在した時代に存続しえた石碑(隠されて保存されたものは別として)は、その権力者のお目にかなうものだけだったろう。石碑からその時代の“真実”を探るには、そこに「書かれていること」だけではなく、「書かれていないこと」にも注意する必要があろう。

|

|

| 山本博文『徳川秀忠(人物叢書)』(吉川弘文館) | NHK大河ドラマ「葵 ~徳川三代~( 第1集)」。秀忠を西田敏行が好演 |

林 鵞峰について

|

| 林 鵞峰 ※「パブリックドメインの絵画(根拠→)」を使用 出典:東京大学史料編纂所保管作品(「国指定文化財等データベース」(文化庁)→) |

はやし・がほう。元和4年(1618年)、林 羅山の三男として京都で生まれた。 春斎とも。 林家を継ぎ、父・羅山が築いた幕府の御用儒者の地位を後代に継ぐことに専念した。幕府から羅山に依頼された大事業・日本通史『

・・・

延宝8年(1680年)5月5日、61歳で死去( )。

|

|

| 揖斐 高 『江戸幕府と儒学者 ~林 羅山・鵞峰・鳳岡三代の闘い (中公新書)』 | 小島 毅『朱子学と陽明学 (ちくま学芸文庫)』。儒学の2大学派、朱子学と陽明学 |

参考文献

●『大田区史年表』(監修:新倉善之 東京都大田区 昭和54年発行) P.239、P.250 ●『大田区の史跡散歩(東京史跡ガイド11)』(新倉善之 学生社 昭和53年発行)P.16-18 ●「代表越訴」(北原 進)※『大田区史(中巻)』(東京都大田区 平成4年発行)P.163、P.168、P.176-177 ●『大田区の文化財(第二集)』(東京都大田区教育委員会 昭和40年発行)P.34-35 ●『大田区の文化財(第十一集)』(東京都大田区教育委員会 昭和50年発行)P.95-96 ●『大田区ウォーキングガイド 2』(西村敏康 ハーツ&マインズ 平成23年発行)P.122 ●「『徳川イデオロギー』 ヘルマン・オームス」(松岡正剛の千夜千冊→) ●『江戸幕府と儒学者 〜林 羅山・鵞峰・鳳岡三代の闘い〜(中公新書)』(揖斐 高 平成26年発行)P.114-116、P.129

※当ページの最終修正年月日

2025.4.22