| {column0} |

(C) Designroom RUNE

総計-

本日-

昨日-

| {column0} |

三島由紀夫 ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典:日本近代文学館所蔵写真

昭和44年5月13日(1969年。 東京大学の駒場キャンパス(教養学部。東京都目黒区駒場三丁目8-1 Map→)900番教室(現存する)で、三島由紀夫(44歳)と東大全共闘の幹部たちが公開討論しました。会場は1,000人以上で埋め尽くされます。

殺気立った左派学生がうじゃうじゃいる会場に、三島は単身来場(現在、右派と呼ばれる人で、こんなことができる人がいるでしょうか? ただし、三島に内緒で、何かあったら飛び出せるよう、「楯の会」の森田必勝(23歳)らや私服刑事が潜んでいたようだ)。

昭和43年には、派閥や大学を超えた全共闘(全学共闘会議)という運動形態が登場、大学の約8割にあたる165校が参加、昭和44年正月を、30を越える大学が学生たちのバリケードで封鎖されたまま迎えるといった、盛り上がりをみせました。

全共闘のなかでも、特に活発だったのが、東大全共闘と日大全共闘。東大全共闘は、安田講堂を占拠し、全学部をバリケードで封鎖、

三島が東大にやって来たのは、「安田講堂事件」の約4ヶ月後。事件後、運動が急速に退潮したものの、ほとぼり冷めきらぬ中、東大全共闘主催の「

この討論会で三島は、「思想と知識だけでこの世に君臨している知識人の自惚れた鼻を叩き割った」として学生運動を評価し、「君たちが天皇とさえ言ってくれれば手をつなごう」とさえ言いました。

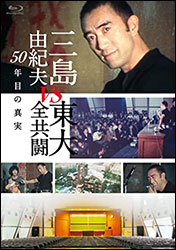

今までもその時の映像をネットで断片的に見ることができましたが、令和2年、TBSが撮った映像を元に「三島由紀夫vs東大全共闘 〜50年目の真実〜」という映画が公開され、かなりまとまった形で見ることができるようになりました。以下は、それとは別に、TBSがその時の様子を5本の短編映像にまとめたものです。

#1「近代ゴリラ」→

#2「三島由紀夫の敵とは」→

#3「暴力と闘争」 →

#4「芥 正彦登場!」→

#5「三島さんは敗退してしまった人」→

#1で、三島は「暴力に反対したことなんか一度もない」と言っています。たしかに、ベトナム戦争や文化大革命といった“大いなる暴力”の行使に加担したり黙認したりしている人たちが言う「暴力反対」などは茶番。彼らは「暴力反対」と言って“大いなる暴力”に対する抵抗を封じようとします。

#2で、三島は共産主義を敵とすると決めたと言います。当時の中国の文化大革命の状況を考えると頷けます。多くの文化人が口を閉ざす中、三島はその暴政に抵抗してきました。ただし、三島が言う「相手に主体を認める時、関係が生まれ、そこに暴力が発生する」は

#3では、全共闘側から、上のような三島の「他者」理解に疑問が呈されます。

#4で、赤ちゃんを肩車して登場するのが、全共闘の幹部でスター的存在だった

#5は、芥さんと三島のやり取りです。三島は全共闘の活動を、労働対象としての自然から遊離したところでなされ、それがゆえに、自然の手触りを求めて暴力に走っていると考察。それに対し芥さんは、自分たちは自然に直接働きかけており、その時、空間(目指すべき「解放区」)が発生するとしました。

上の動画にはありませんが、三島は、歴史や伝統といった既存の枠組みに自分を置き、 “日本人”であることを積極的に認める立場を表明。一方、芥さんは、そういった「関係性」を重視することで 「歴史にやられ」「人殺しになる(文化や歴史を守るという大義名分で起こす戦争を肯定し人を殺すことに加担)」と主張、国籍を脱却した存在たろうとします。2人とも重要なことを言っているように思います。

三島と東大全共闘が単純に敵対しているわけでなく(右とか左とかに単純に振るい分けして、両者の分断を謀る勢力がある)、両者は、力にまかせて戦争ばかりしている米国(この時もベトナム戦争の真っ最中)からきちんと独立すべきといった「真っ当な愛国思想」でも通底しています。

東大全共闘内でも意見を真摯にぶつけ合っている点も興味深いです。討論記録『三島由紀夫vs東大全共闘』で「全共闘D」と表記されている人物(非常に優れた人のように思うが、後に自殺)の「関係を捨象して論を立てたところで観念のお遊び」といった発言などは、むしろ三島の考えの方に近いと思うし、会場からも大きな拍手がありました。

討論会の最後のほうで三島は言います。

・・・他のものはいっさい信じないとしても、諸君の熱情は信じます・・・

三島が言う“熱情”は、正直、勇敢、誠実、行動に裏打ちされたもので、今や大流行の「打算」「保身(自分の所ファースト)」「従属(寄らば大樹)」「忖度」「嘘」「詭弁」「冷笑」「力」「威張り」「金(経済至上主義)」「結果オーライ(結果が出ればズルもあり)」「人は見た目が90%(つまりは見た目の90%は信用できない)」、「みんな仲良く」「みんなを癒したい」「みんな愛しているよ〜」「まあまあ(批判を封じる言葉)」「両論併記(どっちつかず。両者に色目)」「どっちもどっち(一方の“悪を”チャラにする)」「透明感(労働対象としての自然からの遊離))」といった言葉に現れる諸々の「事なかれ」(結局は“収奪者”が依然のさばる)などとは無縁です。

「私は安心している人間が嫌いなんで」(三島由紀夫)

|

|

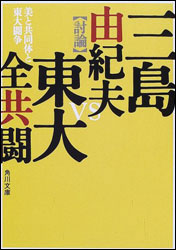

| 三島由紀夫、東大全共闘『美と共同体と東大闘争 (角川文庫)』。5月13日の討論記録と、それぞれの振り返り | 「三島由紀夫vs東大全共闘 〜50年目の真実〜」。配給:

|

■ 馬込文学マラソン:

・ 三島由紀夫の『豊饒の海』を読む→

■ 参考文献:

●『三島由紀夫vs東大全共闘 〜美と共同体と東大闘争(角川文庫)』(平成12年初版発行 令和3年発行22版参照)P.10-11、P.14-15、P.22-26、P.37-44 ●「あの場所で、「東大全共闘vs三島」が再現された」(鈴木邦男をぶっとばせ!→) ●「ヤッパリ」(電源)(電源を入れてください ~都会ノォト~→) ●「東大全共闘スターだった人のこと」(大場光太郎)(今この時&あの日あの時→)

■ 参考映像:

●「三島由紀夫vs東大全共闘 〜50年目の真実〜」(監督:豊島圭介、出演:三島由紀夫、芥 正彦、木村 修、小阪修平、瀬戸内寂聴、内田 樹、橋爪大三郎、平野啓一郎、小熊英二、椎根 和ほか)

※当ページの最終修正年月日

2025.5.13