| {column0} |

(C) Designroom RUNE

総計-

本日-

昨日-

| {column0} |

|

明治34年5月2日(1901年。

福沢諭吉(没後3ヶ月。同年2月3日死去)の著書『明治十年

「明治十年 丁丑公論」の「丁丑」は

『丁丑公論』は、明治10年1月から9月にわたって起こった(約8ヶ月間)反政府蜂起(西南戦争)の首謀者・西郷隆盛を弁護するものです。権力が専制に傾くのは常のことなので、それに抵抗するのは必要なことであって、武力を用いたことには同意できないものの、その志は

もう1つの『痩我慢の説』は、幕府側だった勝 海舟と榎本武揚が今や新政府サイドで一定の地位を得ていることを批判したもの。

勝については、やすやすと江戸城を明け渡したことを

・・・昆虫が百貫目の鉄槌に撃たるるときにても、なおその足を張て抵抗の状をなすの常なるに、二百七十年の大政府が二、三強藩の兵力に対して

虫にも劣ることで、世界中の笑いものになっても仕方ないとまでいって、福沢は勝のことをこき下ろしました。

榎本武揚についても、北海道函館を根城に新政府に抵抗したのは立派なものだが、破れ、許され、その後、新政府の大臣を歴任するにいたって厳しく批判。榎本についていって最後まで抵抗して命まで落とした人のためにも、箱館戦争以後は身を隠して控えめに生きていくべきだったとしました。

福沢はこの『痩我慢の説』を、明治24年に執筆、翌明治25年に、勝と榎本に送り、意見を求めています。

榎本は今は多忙なのでいずれ意見すると言って逃げました(結局意見していない)。

|

勝も返信しています。自分は要職になく賢い人たちに取り上げられるような人物でないのにご丁寧にどうも、と述べた後に、

自分のやってきたことを弁解することなく、「行蔵」(出処進退)は自分に関することだけども、「毀誉」(悪く言ったり良く言ったりすること)は他人に属することなんで自分には関係なく、どうぞご勝手に発表するなりしてくださいと書いています。

自分が所属している組織(幕府)のために、城下の人々が戦火に焼かれようとも戦えという福沢には、何を言っても通じないと思ったのでしょう。勝は「幕府」のことだけでなく「日本」全体、「日本」を構成する全ての人々のことを考えて江戸城を明け渡しました。福沢のは一種のヒロイズムで、よって他人の評価を気にします。勝はどう批評されようが正しいと思ったことを行うまでといったスタンスでした。

二氏共に断然世を

世間の人はやゝもすると、芳を千載に遺すとか、臭を万世に流すとかいって、それを出処進退の標準にするが、そんなケチな了見で何ができるものか。(勝 海舟『氷川清話』より)

ルソーの『民約論』を早々と自らの学校(慶應義塾)の教科書に採用し、民主主義の考え方を日本に広めた福沢が、なぜ、構成員全体のことでなく(民主主義的でなく)、男(武士)の生き様の方(専制的な言論)を重要視するようなことになってしまったのでしょう。

明治になって、「藩」という枠がなくなって、より広く、「国」「世界」へと忠誠の対象が拡大されました。「世界」を忠誠の対象するのがコスモポリタニズムですが、明治の初期にはその思潮が広まり、福沢もその影響を受けたのでしょう。冒頭の「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」で知られる『学問のすゝめ』の初編が発行されたのは、明治5年、福沢が37歳の時です。米国のジェファーソンの人権宣言にヒントを得たと推測されています。最初西洋からの思想にかぶれたものの、次第に地金が出てきたというところでしょうか?

勝は「敵に逢えばただその討たるべきを知って、これと力を争わず」(勝 海舟の日記より)という徹底した平和主義者だったのです。

|

ところで、勝と福沢は、なぜ、ぶつかるようになったのでしょう? 勝は誰に対しても歯に

渡米する咸臨丸に同乗した時の勝のことを、福沢は自伝『福翁自伝』で、「(船酔いして)病人同様」だったのに、サンフランシスコに着くや急に威張り出したように意地悪く書いています。

しかし、『福翁自伝』は、福沢晩年の作(明治31年-翌明治32年。福沢は明治34年に死去)なので、晩年の感情が反映されており、咸臨丸渡米のときから勝に反感を持っていたかは分かりません。

明治11年、慶應義塾の経営に行き詰った福沢が勝に相談にいきました。その時、勝は、自分の資産を全て吐き出した後に不足分を政府から借りるのが筋と福沢に説いています。また、福沢にどこかで会った時、勝は「まだ下宿屋みたいなことをやっているのかい?」と軽口を叩いたとかで(慶應義塾を下宿屋にたとえた)、この頃から、福沢は勝に強い反感を持つようになったのかもしれません。また、勝は口が悪いので、福沢のことを、「(下宿屋の)大家」「(逃げ隠れしていた)弱い男」「相場などをして、金をもうけることがすき」などとも言っており、それらが福沢の耳に入ったのかもしれません。そして、その悪感情が、明治24年の『痩我慢の説』や、明治31年の『福翁自伝』に反映された可能性があります。

|

|

| 福沢諭吉『明治十年 丁丑公論・瘠我慢の説 (講談社学術文庫) 』 | 福沢諭吉『福翁自伝(新版) (角川ソフィア文庫)』。自伝文学の白眉とされる |

|

|

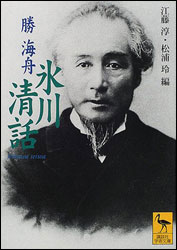

| 半藤一利『それからの海舟 (ちくま文庫)』。江戸城明け渡し後の海舟の生き様 | 勝 海舟『氷川清話(講談社学術文庫)』。編集:江藤 淳・松浦 玲 |

■ 馬込文学マラソン:

・ 子母沢 寛の『勝 海舟』を読む→

■ 参考文献:

●『明治十年 丁丑公論・瘠我慢の説(講談社学術文庫)』(福沢諭吉 昭和60年発行)(青空文庫→) ●『氷川清話(講談社学術文庫)』(勝 海舟 編:松浦 玲、江藤 淳 平成12年初版発行 平成27年発行40刷)P.380 ●「福沢諭吉」(嘉治隆一)※『新潮日本文学小辞典』(昭和43年発行)P.973-975 ●「転形期について(花田清輝と萩原延寿の対談)」※「現代の理論(第22号)」(河出書房 昭和39年発行)P.30-33 ●『それからの海舟(ちくま文庫)』(半藤一利 平成20年初版発行 平成25年発行15版)P.310-313、P.322-323

※当ページの最終修正年月日

2025.5.2