| {column0} |

(C) Designroom RUNE

総計-

本日-

昨日-

| {column0} |

三島由紀夫と太宰 治 ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典:『三島由紀夫 石原慎太郎 全対話(中公文庫)』(撮影:樋口 進)、『日本の作家(林 忠彦写真集)』(主婦と生活社)

昭和21年12月14日(1946年。 三島由紀夫(21歳)が、太宰 治(37歳)に会っています。

2人が会ったのは、この時かぎりのようです。2人が会ったのを翌昭和22年1月26日とする文献もありますが、三島の日記などから昭和21年12月14日が正しいようです。

敗戦から1年ちょっとしかたっておらず、三島はまだ東大法学部の学生でした。太宰は1ヶ月前の11月、疎開先の郷里・青森県津軽から東京三鷹の旧居に戻ったばかりで、代表作『斜陽』(Amazon→)の構想を練り始めた頃。

会った場所は、高原紀一と

後年、その時のことを三島が次のように書いています。

・・・暗い階段を昇って

あるいはかなり明るい電燈であったかもしれないのだが、私の記憶の中で、戦後の

すでに文壇デビューを果たしていた三島に、周りの青年たちは一目置いたようです。

・・・場内の空気は、私には、何かきわめて甘い雰囲気、信じあった司祭と信徒のような、氏の一言一言にみんなが感動し、ひそひそとその感動をわかち合い、又すぐ次の啓示を待つ、という雰囲気のように感じられた。これには私の悪い先入

三島は、その場の、無批判な、たるんだ空気に反感を持ちました。三島は太宰に森 鴎外の文学について尋ねますが、その場にそぐわない

・・・私は自分のすぐ目の前にいる実物の太宰氏へこう言った。

「僕は太宰さんの文学はきらいなんです」

その瞬間、氏はふっと私の顔を見つめ、軽く身を引き、虚をつかれたような表情をした。しかしたちまち体を崩すと、半ば亀井氏のほうへ向いて、誰へ言うともなく、

「そんなことを言ったって、こうして来てるんだから、やっぱり好きなんだよな。なあ、やっぱり好きなんだ」・・・(三島由紀夫『私の遍歴時代』より)

上の文章を書いたときの三島は、当時の太宰くらい(38歳)になっていますが、やはり、見ず知らずの人に「あなたの文学はきらい」と言われることがあると書いています。そんな時でも太宰みたいには絶対に言わない、それが太宰の文学と自分の文学との違いであると三島は言い切りました。誰しも痛烈に否定されることがあることでしょう。その時、どういった態度を取るかで、人(文学)は大きく分かれる、と三島は考えたようです。「あなたの文学はきらいなんです」と言われた時、「どういったところがきらいなんですか?」と問い返せば、2人は分かり合える部分に辿りつけたかもしれません。しかし、それをせず、太宰は“逃げた”。

太宰も三島もコンプレックス(自覚されたウィークポイント)を表現することで高く評価されてきた作家ですが、コンプレックスとの向き合い方は異なり、太宰はどこか甘く周りに共感を求めるところがあり、三島は周りから拒否されても個として向き合いそれを克服しようとしました。

2年後の昭和23年、太宰(38歳)はコンプレックスを吐き出すかのようにして『人間失格』(Amazon→)を書き、6月13日、山崎富栄と玉川上水に入水、自ら死にました。

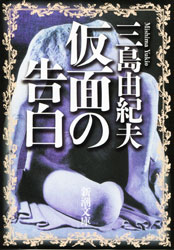

三島(23歳)は、太宰の自死の2ヶ月後(昭和23年9月2日)、大蔵省を辞め、執筆に専念。読者を全て失う覚悟で自身のコンプレックスを書き切って文壇を驚愕させます。

|

|

|

フロイト |

ユング |

アドラー |

コンプレックスという言葉は、「自覚されたウィークポイント」つまりは劣等感といった意味でよく使われますが、元々は心理学の用語で、かなり違った意味です。最初に心理学で使い始めたのはユングです。

「complex」は「複数のものが複雑に絡み合っている」といった意味ですが、何が複雑に絡み合っているというのでしょう?

フロイトが“発見”したように、人間の心は、意識されるものと、意識されないもの(無意識)から成り立っており、ユングは、その両者が複雑にからみあった状態を「コンプレックス」と名付け、精神的な障害の原因としたのです。

無意識のことがらは、言葉のとおり、本人にも思い至らないので(意識されないので)、その解明は、なかなかに困難で、フロイトは精神分析、ユングは言語連想などの方法で、クライアントのコンプレックスを明らかにし、クライアント本人にも無意識のものを意識させて、その解消を目指しました。

無意識にあるものは、意識が受け入れがたいがために自らが無意識に「抑圧」しているものが多く(たとえば、父親や母親を憎む心的傾向(「エディプス・コンプレックス」「エレクトラ・コンプレックス)や、性的な(特にアブノーマルな)欲望や、アドラーが発見した「支配欲」など)、その解明、言語化のプロセスは、劇的になることがままあり、文学の主要題材となってきました。切実な「表現」は全て、その手段であり、プロセスとも言えそうです。

どの人にも、意識と無意識があるように、どの人にもコンプレックスがあります。「建前(意識)だけの人」など存在しないのだから。文学や芸術には、その解消(または自覚化(意識化))のヒントに満ちています。文学や芸術を通して、自分の無意識・コンプレックスに気づき、それを相対化(自分だけではないと気づくこと)できるかもしれません。変な宗教や医学や占いなどに頼らないで、文学・芸術を愛好する方が、ずっと健全で、安上がりですよね?

困るのが、自身の無意識やコンプレックスを見ようとしないで(または無意識のうちに抑圧して)、それを他者に投影すること(人)。人を指差して「嫌らしい〜」という人の大部分が、その「嫌らしい」を持っている人ですよね?(その自覚があって、言語化できていればいいのですが・・・)。

|

|

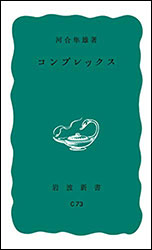

| 河合隼雄『コンプレックス (岩波新書)』 | 三島由紀夫『仮面の告白 (新潮文庫) 』 |

|

|

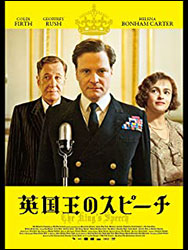

| 武田砂鉄『コンプレックス文化論 (文春文庫)』。コンプレックスが文化を形成してきた!? コンプレックスといっても人それぞれ。「親が金持ち」なのもコンプレックスになるとは・・・ | 「英国王のスピーチ」。監督:トム・フーパー。出演:コリン・ファース、ボナム=カーター他。コンプレックスがあったからこそ得たもの。アカデミー賞受賞作(4部門) |

■ 馬込文学マラソン:

・ 三島由紀夫の『豊饒の海』を読む→

■ 参考サイト:

●「太宰 治を巡って/太宰 治と三島由紀夫を歩く」(東京

※当ページの最終修正年月日

2025.1.10