| {column0} |

(C) Designroom RUNE

総計-

本日-

昨日-

| {column0} |

※「パブリックドメインの絵画(根拠→)」を使用 出典:「鳥獣鷹象写生図巻」(狩野

徳川吉宗(8代将軍。44歳)が望んで渡来した象(「享保の象」)で、

「享保の象」は、まずは近くの唐人屋敷で飼われますが、3ヶ月ほどしてメス象が舌に腫れ物ができて死んでしまいます。将軍ご所望のものを死なしてしまったことから、長崎奉行の渡辺出雲守は大きなショックを受けたようで、象が多摩川を渡る頃(享保14年5月。象が江戸に到着する前)に病に伏し62歳で死去。

オス象の方は越冬して、享保14年(1729年)3月13日に長崎を出発。象と一緒に日本に来た象使いの

3月25日

|

|

| 京都に到着した「享保の象」。言うことを聞かせるために

|

伊藤若冲の「樹花鳥獣図屏風」にも白象が描かれている。「享保の象」が京都を通過した時、若冲は13歳で京都在住。実際に見たのではないかと推測されている ※「パブリックドメインの絵画(根拠→)」を使用 出典:静岡県立美術館/コレクション/若冲≪樹花鳥獣図屏風≫→ |

東海道の難所・大井川(当時の川幅はおよそ1.4km。江戸防衛のため橋がなかった)では、両岸にそれぞれ350人ほどもいたという

ところが東海道中一番の難所、“天下の

そして、小田原、戸塚、川崎とへて、いよいよ、当地(東京都大田区)と神奈川県川崎の境を流れる六郷川(多摩川の下流部)の渡渉となります。かつては109間(1間を180cmとしておよそ196m。異説あり)の六郷大橋がかかっていましたが、たびたび流され、その頃は架橋を断念、渡船を使っていました。「享保の象」はこの200mほどもある川を渡らなくてはならず、江戸を目前にして最後の難関となります。

船30

|

|

| 江戸到着前に発行されたかわら版。江戸は大フィーバー! ※「パブリックドメインの絵画(根拠→)」を使用 出典:『象の旅』(新潮社) 原典:「象のかわら版」(発行:江戸三十間堀

|

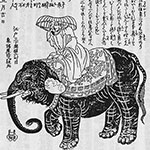

悪戯盛りの8歳のオス象を74日間歩き通させた象使いの手腕は“天才的” ※「パブリックドメインの絵画(根拠→)」を使用 出典:『尾張名所図会(附録 巻1)』(昭和5年発行)(NDL→) |

六郷川を渡った日(6月25日)には江戸入りして、「浜御殿」(現「浜離宮恩賜公園」(東京都中央区浜離宮庭園1-1 Map→ Site→))に到着(東海道の最後の宿・品川宿に泊まったとの説もある)、1日休んで江戸城で吉宗とご対面。

吉宗は、象が食べ物を器用に鼻に巻きつける仕草などには感心したものの、どの程度人の命令に従うか、どのくらいの速さで走れるかなどをテストした結果、さほど利用価値がないと見切ってしまったようです。吉宗は良くも悪くも実利第一だったのです。吉宗はその後も2度ほどは象に会ったようですがそれっきり、1年後の享保15年6月末にはもう、象を払い下げるとのお触れを出しています。1日に100kgほどもウンコをしたというので、その程度は食べたのでしょう。飼料だけでも1年に130両かかり、世話も大変でした。緊縮財政で紀州藩と幕府の財政を立て直してきた吉宗にとって、「金食い象」は苦々しい存在となったようなのです。はるばるベトナムから海と陸を超えてやって来たというのに・・・。

江戸の庶民が浮かれたのも最初のうち。一目見ようと詰め掛けもしましたが、冷めるのも早かったようです。商魂たくましい(?)武州中野村の百姓・源助は、象のウンコを売り出してボロ儲けしたと言いますが、果たして薬効はあったのでしょうか? 薬にうるさい吉宗がよく認めたものです(象は霊獣と讃えられたので、ありがたくいただいてプラシーボ効果はあったか?)。江戸に来て12年後の

|

その後も江戸時代に2度は象が日本に来ましたが、日本で象の本格的な飼育が始まるのは明治になってで、「上野動物園」(東京都台東区上野公園9-83 Map→ Site→)おいて。第二次世界大戦・太平洋戦争中は、動物が逃げたら危険という人間様のご都合で猛獣・大型動物が大量に殺処分され、敗戦時まで日本で生き延びた象はわずか2頭。現在は(平成30年10月現在)、日本に、アフリカ象が32頭、アジア象が78頭の計110頭いるそうです。

昭和14年シバタサーカスが当地(東京都大田区)にテントを張ったとき、火事になり、象が足に鎖をつけたまま逃げ出すという騒ぎがありました。

|

|

| 石坂昌三『象の旅 〜長崎から江戸へ〜』(新潮社) | 薄井ゆうじ『享保のロンリー・エレファン』(岩波書店) |

|

|

| 『若冲ワンダフルワールド 』(新潮社)。若冲って何者? なぜ、象の絵を描いた? なぜ、描けた? 14歳の若冲は、京都で「享保の象」を見たのか? | 坂本小百合『ゾウが泣いた日』(祥伝社)。著者は「市原象の国」の運営者。●当園を舞台にした映画(柳楽優弥の主演2作目)→ |

■ 参考文献:

●『象の旅 〜長崎から江戸へ〜』(石坂晶三 新潮社 平成4年発行)P.13-14、P.22-34、P.137-142、P.163-172、P.182-186、P.190-191、P.197-199、P.205-215、P.218、P.222-223、P.229-230、P.238-241 ●『大田区史年表』(監修:新倉善之 東京都大田区 昭和54年発行)P.288-289 ●「長崎から江戸まで歩き、 六郷の船橋を渡った象の物語」(Kazunori Higuchi)(馬込と大田区の歴史を保存する会→) ●「象図」(東京富士美術館→) ●「ゾウのシンポジウム@日本 開催報告」(認定NPO法人ボルネオ保全トラスト・ジャパン→)

※当ページの最終修正年月日

2023.5.25