| {column0} |

(C) Designroom RUNE

総計-

本日-

昨日-

| {column0} |

おなじみ「日光東照宮」(栃木県日光市山内2301 map→)の「

享保9年2月15日(1724。

当地の北野神社(東京都大田区南馬込二丁目26-14 Map→)に

|

|

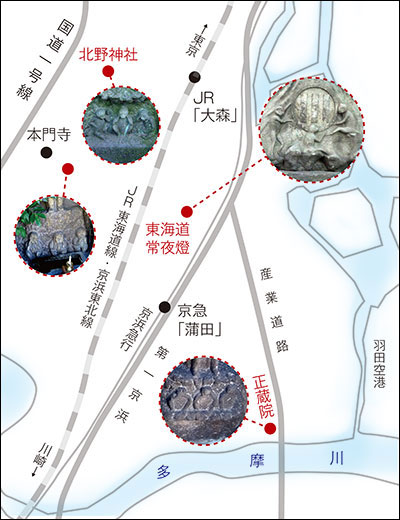

| 北野神社の庚申塔。「 |

青面金剛の足元に配された「三猿」。向かって右より「見猿」(見ない)、「聞か猿」(聞かない)、「言わ猿」(言わない)。青面金剛に象徴される権力に大人しく付き従う庶民の在り方を教示しているかのようでもある |

「

庚申信仰は、中国の道教に由来し、庚申の日に(60日に一度巡ってくる)、人の体の中に住む

当地(東京都大田区)には98基ほど庚申塔があり、その多くに「

下図で、当地(東京都大田区)の「三猿」を4例紹介します。3例は庚申塔に刻まれたもので、1例は東海道沿いにあった常夜燈に刻まれたもの。丸写真をクリックすると拡大し、説明が出ます。

|

庚申塔と「三猿」がセットなのは、庚申の「申」という漢字の訓読みが「さる(猿)」で、また音読みの「シン」が、三尸の「尸」(シ)に音が近いからでしょうか。

また、庚申塔で「三猿」と一緒によく彫り込まれる「

「三猿」に象徴される「見ない」(見猿)、「聞かない」(聞か猿)、「言わない」(言わ猿)の思想は、『論語』にも「非礼

江戸時代に入って、

群雄が割拠して血で血を洗う戦さが繰り広げられた時代を終わらせるには、盤石な権力が必要だったかもしれません。そして、その権力の元で異論を許さない方法(ものを言わせない方法)が取られるのにも一理があった時代もあったかもしれません。「三猿」の意匠が日本だけでなく、中国、エジプトなど、その他の地域でも見られるのは、そういった事情が日本に限らないことを示唆しています。

しかし、世界は、民主主義・立憲主義に基づく政治を見出しました。多くの血を流して、ようやく手に入れた、一人一人の意思が反映される仕組みです。これさえ、まともに機能すれば、絶対権力はもう必要ないし、必要ないどころか、今や、絶対権力は、一人一人の意思を圧殺する“悪”そのものとなったのです。

注意しなくてはならないのは、今も、自らの権力欲を抑制できない人たちがいて、一部の人たちだけで世の中を動かす時代(絶対権力が必要な時代)に引きずり戻そうと、常に仕掛けてくることです。権力者以外の人を黙らせようとする手口も巧妙になっています。

「空気を読め」というのもそうで、幅を利かせている人たちとその取り巻きが作っているだろう“空気”に異議を申し立てるなということでしょう。「和」「みんな仲良く」「一丸となって」「ポジティブにやろうぜ」「義理と人情」といった一見美しい言葉にも、異論を排除する働きが紛れ込むことがあるので注意が必要です。

「政治や宗教の話はご法度よ」と、人生に関わる事柄なのにそれについて語るのをタブー化し、中心にいる人たち以外には意見させないよう仕向けてきます。いろいろな考えの人がいるからとか、その場の雰囲気を壊すからとかよく言われますが、そんな大切なことも話せない表面的な集りになんの意義や面白みがあるでしょう。テレビも、芸能・スポーツ・お笑い・グルメで埋め尽され、政治が見えずらくなっているようです(政府・与党の広報的な言辞はあふれているのに)。政治について知り、一人一人が意見を持ち、それを話し、他と共有し、時には議論して高め合う。そんなことは民主主義の国家ならあたり前なはずです。

そんなこと「ええじゃないか」(「難しいことは分かりませ〜ん」)という非理性的態度も、そこら中で見られますよね?

「偏らないように」という中立病も根深いです(中庸・平凡といった深い理念と混同しないように)。人から極端と思われることを極度に恐れ、「こっちが正しい」と思っても、決して口に出さない(出せない)。控えめなのではなく単に勇気がないだけなのでしょう。「こっちが正しい」と第一番に口を開く勇敢な人がいても、怖くって賛同することもできない。“極端な人”の仲間と思われたくないから・・・(そして勇敢な人たちは孤立し、潰れていく・・・)。しかして、いじめ・差別は温存し、世の不正は繰り返されるのでしょう。

江戸時代の「言わ猿」は幕藩体制を守る働きをしました。現在の「言わ猿」は、何を守ろうとしているのでしょう?

|

|

| 石神裕之『近世庚申塔の考古学』(慶應義塾大学出版会) | 飯田道夫『世界の三猿 〜その源流をたずねて〜』(人文書院) |

|

|

| 望月衣塑子、前川喜平、マーティン・ファクラー 『同調圧力 (角川新書) 』 | 泉谷閑示『「普通がいい」という病 (講談社現代新書) 』 |

■ 参考文献:

●「生活と文化/庶民の生活/講と民間信仰/庚申講」(平野榮次、坂本要、野村義治)※『大田区史(中巻)』(東京都大田区 平成4年発行P.1146-1151 ●「庚申さまの話」(高見寛孝)※「あるじでえ No.23」(東京都世田谷区教育委員会 平成5年発行)PDF→ ●「論語」(本田 濟)※「日本大百科全書(ニッポニカ)」(小学館)(コトバンク→)

※当ページの最終修正年月日

2024.2.11