| {column0} |

(C) Designroom RUNE

総計-

本日-

昨日-

| {column0} |

|

田中休愚 |

享保11年1月28日(1726年。

田中

|

|

小泉次大夫 |

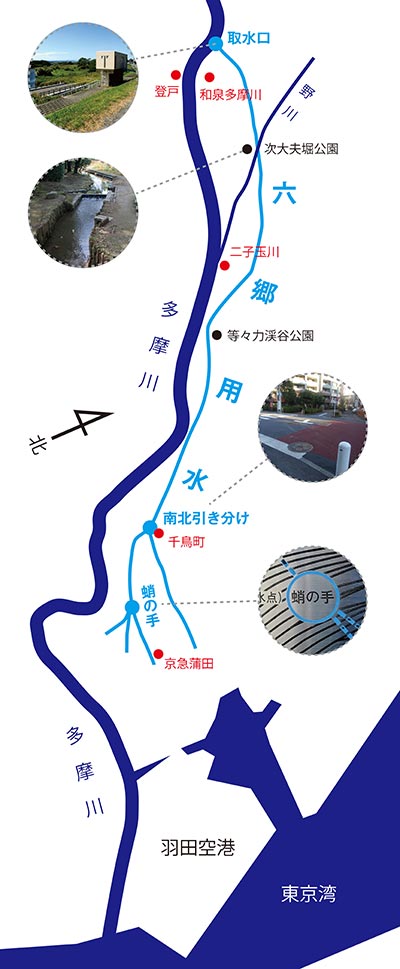

多摩川(東京都と神奈川県の境を流れる)の下流域は東京湾からの塩水が混ざった

そして15年の歳月を費やして、慶長16年(1611年。家康68歳。小泉72歳)に完成。その後100年が過ぎて、田中を中心に大改修がなされたのです。用水の幅を広げ、「南北引き分け」(用水が大きく分岐する箇所)もこの頃完成しました。80年ほどした文化5年(1808年)には、幕府の役人に転身した大田南畝(59歳)もその管理に携わっています。「六郷用水」は「城南の米蔵」を支えました。

「六郷用水」は、東京都

大正時代頃から当地は急速に都市化が進み、農業用水の需要が少なくなって、排水路として転用されるようになります。地下下水道の設置によってそれも不要となりました。

「六郷用水」はほぼ失われましたが、昭和末年頃より、歴史保存と環境整備の観点から、復元活動がさかんになります。東京都大田区の

下の図は、「六郷用水」の概略です(丸写真をクリックすると小さなウィンドウが開きます)。

|

|

|

| 「春日橋交差点」(「春日橋交番」(東京都大田区中央二丁目1-1 Map→))から「大森駅」方面へ右斜めに入る細い道は、曲がり具合が「北堀」の支流の流路を思わせる | 「南堀」の末流の一つに昭和6年に作られた「六郷水門」(東京都大田区南六郷二丁目35 Map→)。排水処理のためのもの(「六郷用水」は排水路に転用された) |

「六郷用水」は末端にゆく程に網の目のようになって広がり、主に水田を潤しました。次大夫(小泉次大夫)は同時期に多摩川の対岸(神奈川県側)にも「

家康がこの地に目をつけたのは、江戸に近く、多摩川から江戸湾(東京湾)の水運を利用して、

「六郷用水」は農業用水ですが、人々は生活用水はどうしていたのでしょう?

上でも触れた国分寺崖線の崖下(

井戸を深く掘る技術がなく、広い範囲を掘って水源に達する方法が取られていました。安定して水を得ることができる

明治になって、当地(東京都大田区)は東京近郊の住宅地として期待されましたが、飲用水の質が悪く、新しく住まう人がさほど増えなかったようです。水の節約から伝染病も多かったようです。飲用水は、井戸水だけでは足りず、川の水(汚れないうちに朝方汲みに行く)や天水に頼らざるを得ず、また、大正10年頃まで水屋から水を買うことも珍しくなかったそうです。浄水処理をした水を供給する水道施設の導入が待たれました。明治20年、「水道条例」が制定されて、当地でも明治44年頃より小野

|

|

| 堀越正雄『江戸・東京水道史 (講談社学術文庫)』 |

|

|

| 橋本淳司『日本の「水」がなくなる日 (主婦の友新書) 』 | 中村 哲『希望の一滴 〜中村哲、アフガン最期の言葉〜』(西日本新聞社) |

■ 参考文献:

●『大田区史年表』(監修:新倉善之 東京都大田区 昭和54年発行)P.213、P.217、P.284 ●『六郷用水 ~大田区のまちなみ・かちかど遺産~』(東京都大田区立郷土博物館 平成25年初版発行 平成26年2刷参照)表紙-P.2、P.7、P.22-23、P.30-31、P.34、P.41、表紙裏 ●「用水」(

※当ページの最終修正年月日

2024.1.28